|

弾性境界要素作成方法

1. 地盤の入力物性の中から弾性係数を使ってKv0を算定します。(算定式は次の通りです。)

ここで、E0 : 地盤の弾性係数、 a : 実験条件による係数 (上表参考)

|

次の試験方法によるひずみ係数E0 (kfg/cm2)

|

a

|

|

常時

|

地震時

|

|

直径30cm の剛体円板による平板載荷試験の反復曲線で求めたひずみ係数の1/2

|

1

|

2

|

|

ボーリング孔内で測定したひずみ係数

|

4

|

8

|

|

供試体の一軸または三軸圧縮試験で求めたひずみ係数

|

4

|

8

|

|

標準貫入試験のN 値でE0=28Nで推定したひずみ係数

|

1

|

2

|

2. 1. 算定されたKv0を使って地盤反力係数Kv(= Kh)を再計算します。

ここで、

この際に面積Avは地盤反力バネが設置される区域の面積となります。

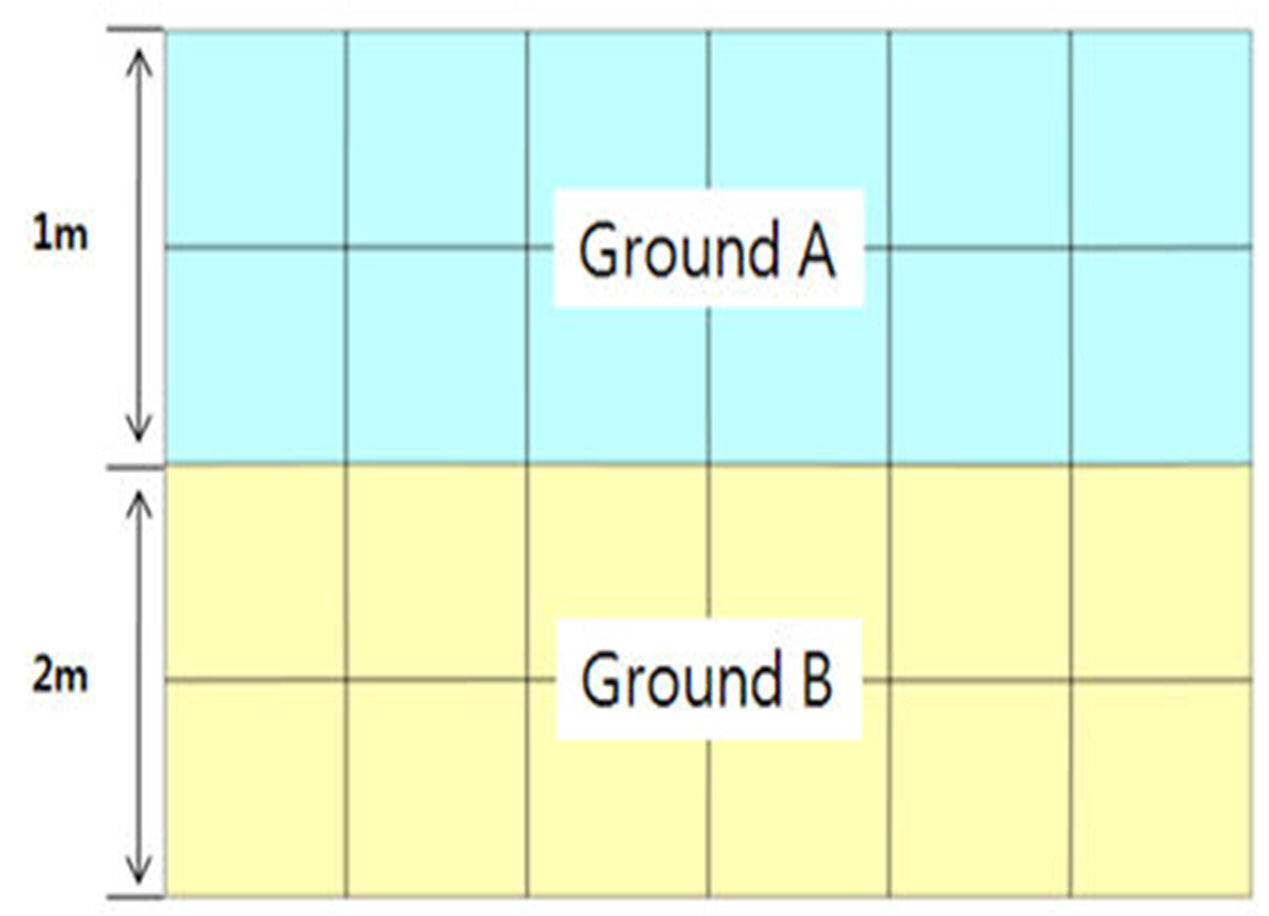

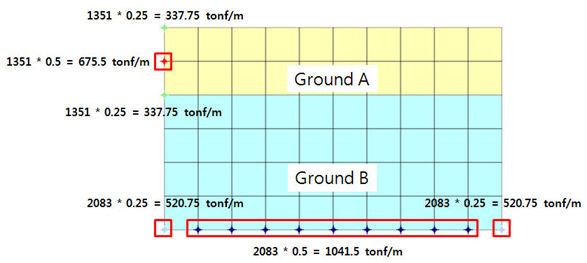

下図の様なモデルがあった場合

Ground Aの面積Av=1m(モデル左側の長さ)*1m(2D解析時の単位幅)=1m2、Bvは1m=100cmとなります。

同じ方法でGround Bの有効幅Bv=√(20000)cm=141.42136 cmとなります。

最終的に下のように地盤反力係数K値を算定して要素の面積が考慮された1節点バネが節点に作成されます。

|

|

E (tonf/m2)

|

Ky0

|

A (cm)

|

B

|

K (tonf/m3)

|

α

|

|

Ground A

|

1000

|

3.3333

|

1.00E + 04

|

100

|

1351.186643

|

1

|

|

Ground B

|

2000

|

6.6667

|

2.00E + 04

|

1414213562

|

2083.845925

|

1

|

底面部 (Z方向)のバネ係数はX方向と同じ値で作成されます。

(要素の長さx幅(1m)=断面積なので要素の有効長のみを考慮します。)

地盤と地盤が合う部分では重複された2つの境界要素が作成されます。

粘性境界要素作成方法

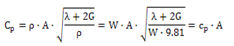

1. Cp、 Csの算定

Cp、 Csは以下の式で計算されます。

ここで, , ,  , ,

λ : 体積弾性係数、 G : せん断弾性係数、 E : 弾性係数、 ν : ポアソン比、 A : 断面積

2. 断面積の場合、surface springが作成される際に自動的に考慮されるのでCp、 Csのみを算定します。

| |

弾性係数

|

体積弾性係数

|

せん断弾性係数

|

単位重量

|

ポアソン比

|

P波

|

S波

|

| |

E

(tonf/m2)

|

λ

(tonf/m2)

|

G

(tonf/m2)

|

W

(tonf/m3)

|

ν

|

Cp

(tonf·sec/m3)

|

Cp

(tonf·sec/m3)

|

|

GroundA

|

1000

|

864.1975309

|

370.3703704

|

1.8

|

0.35

|

17.1605

|

8.2437

|

|

GroundB

|

2000

|

1459.531181

|

751.8796992

|

2

|

0.33

|

24.5792

|

12.381

|

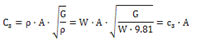

tonf·sec/m3 単位のCp、 Csに断面積が掛けられて最終的な粘性境界要素のバネ剛性はtonf·sec/mとなります。

陰影で表示されたセルのparameterはユーザーがモデル化の際に入力する地盤の物性であり、体積弾性係数とせん断弾性係数は弾性係数+ポアソン比を使って計算します。したがってユーザーが粘性境界要素を作成する場合、追加的に入力する事項はありません。

粘性境界要素を自動的に作成する場合、以下のように要素の面積(有効長*単位幅)を考慮して自動的にバネが作成されます。バネが作成される節点に垂直な方向の係数にCpを入力して平行な方向にCsの値が入力されます。

例えば、モデルの左/右側に作成されるバネ係数のCxは各地盤のCp値であり、CzはCs値になります。

底面部はバネ係数のCzがCp値になります。

|