静的増分全体制御 | ||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||

|

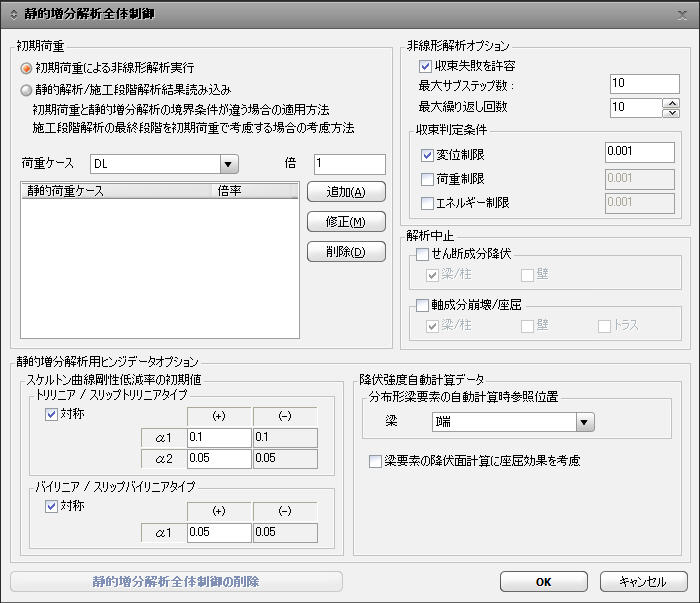

静的増分解析を全体制御する解析条件を一括的に定義します。 全体定義条件は以下の通りです。 1. 初期荷重条件 : 静的増分解析を行うための初期載荷荷重(一般的に重力方向荷重)を設定します。 2. 解析収束条件 : それぞれのステップ別収束のための最大繰り返し数、収束判断条件などを入力します。 3. 剛性低減率 : 部材降伏後の非線形挙動特性を示す剛性低減率(二線形曲線の場合 1次降伏、三線形曲線の場合 1,2次降伏)を入力します。 4. 分散型(Distributed)梁要素の参照位置指定 : 分散型ヒンジを定義する場合、梁要素の降伏強度の自動計算時に参照する断面の位置を選択します。(もし日本規準(AIJ)の場合にはひび割れモーメント計算時の初期軸力の反映可否を選択することが出来ます。) | ||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||

|

リボンメニュー : 増分解析 > 制御 > 全体制御 ツリーメニュー : メニュータブ > 設計 > 静的増分解析データ > 静的増分全体制御 | ||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||

|

静的増分全体制御ダイアログ

|

|

変位制限 |

荷重制限 |

エネルギー制限 |

|

|

|

|

ここで、

|

|

: 変位制限 |

|

|

: 荷重制限 |

|

|

: エネルギー制限 |

|

|

: n番目繰り返し計算段階での有効荷重ベクトル |

|

|

: n番目繰り返し計算段階での変位増分ベクトル |

|

|

: n回の繰り返し計算によって累積された変位増分ベクトル |

Note収束判断条件の設定

収束判断条件は変位制限のみを選択して解析することが一般的です。ただし、非常に特殊な場合に変位制限条件のみを選択して収束された場合にも不平衡力が無視出来ない程度に残存し、解析自体が発散する可能性があります。このような場合には追加的に荷重、エネルギー順に追加選択して解析を行うことが出来ます。

Note収束条件設定時の注意事項

1.複数の制限を収束判断条件に設定すると一つの条件を選択した場合に比べて収束繰り返し回数が増えます。

2.エネルギー制限を選択すると収束条件を満足できない可能性があります。

3.最大繰り返し回数まで繰り返し解析を実行した場合にも収束判断条件を満足できない場合には残存する不平衡力は次の外力に加われますので直前増分で収束できなかったとしても現在増分で収束できたら、全体解析結果に及ぼす影響は大きくありません。

解析中止

解析中止

せん断成分降伏

チェックオン:梁/柱、壁要素のせん断成分が降伏したらメッセージを出力した後で自動終了します。

チェックオフ:せん断成分が降伏しても終了じまで解析を遂行します。

Note 1

自動終了した後で、終了ステップまでの結果が確認できます。

Note 2

梁/柱要素のみチェックオンして、壁要素はチェックオフした場合は、梁/柱要素のせん断成分が降伏したらその状態で自動終了されます。ただし、壁は選択されてにのでせん断成分が降伏しても既存と同様に終了時まで解析が遂行されます。

静的増分解析用ヒンジデータオプション

静的増分解析用ヒンジデータオプション

非線形ヒンジスケルトン曲線を一括的に定義します。また分散型ヒンジを用いる場合、梁要素の降伏強度を計算するための断面位置を選択します。

スケルトン曲線剛性低減率の初期値

二線形/三線形曲線(またはスリップ曲線を使用する場合)の場合、1次降伏及び2次降伏に対する剛性低減率を入力します。

トリリニア / スリップトリリニアタイプ : 三線形曲線を定義するための1次降伏及び2次降伏発生時の剛性低減率を入力します。

α1:1次降伏後の剛性低減率(α1≦1.0)

α2:2次降伏後の剛性低減率(α2≦α1≦1.0)

バイリニア / スリップバイリニアタイプ : 二線形曲線を定義するための1次降伏発生時の剛性低減率を入力します。

α1:降伏後の剛性低減率(α1≦1.0)

Note

ここで、初期値を変更してOKボタンをクリックすると静的増分ヒンジプロパティの剛性低減率で全体制御データの値を使用が選択されます。

降伏強度自動計算データ

分散型ヒンジを用いて静的増分解析を実行する場合に梁要素の降伏強度を計算するための断面位置を指定します。また日本規準(AIJ)で提示するひび割れモーメント計算時に諸機軸力の考慮可否を選択します。

分散型ヒンジ梁要素の自動計算時参照位置 : 降伏強度計算のための梁要素断面の位置( i-端、j-端、中央)を選択します。

初期軸力を考慮してひび割れモーメント計算(AIJ) : 日本規準式によってひび割れモーメント計算時に初期荷重を反映します。

Note

日本規準(AIJ)の場合、初期荷重によるひび割れモーメントの計算可否を選択できるオプションがアクティブ化されます。