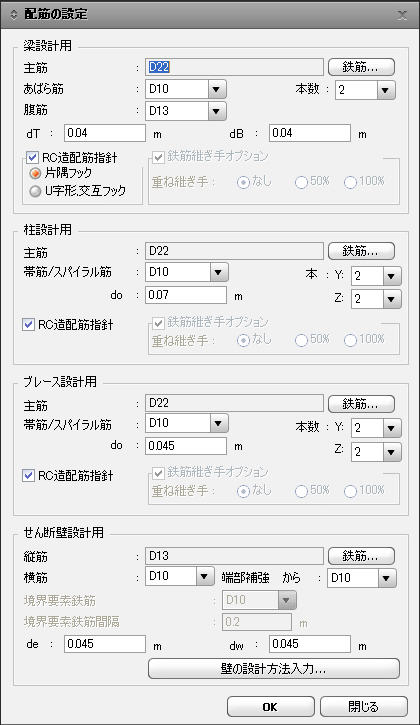

梁設計用 (Note

1 参照) 梁設計用 (Note

1 参照)

梁部材の断面設計時に使用する主筋及びせん断補強筋に対する鉄筋径と主筋の配筋位置などを入力します。

主筋 :

梁部材の断面設計時に使用する主筋規格

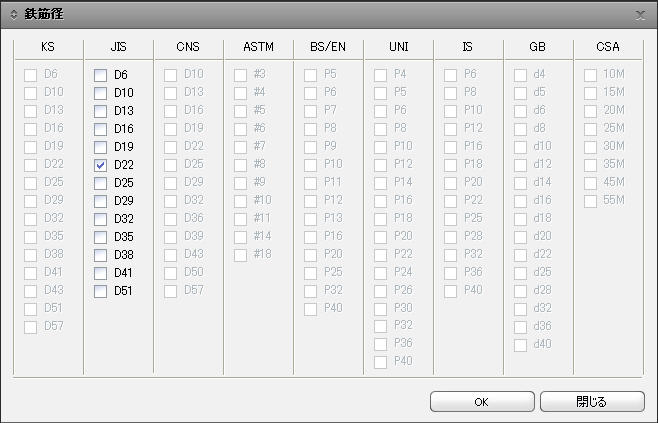

主筋の径の入力は  をクリックして、表示される鉄筋径のダイアログからマウスで選択します。 をクリックして、表示される鉄筋径のダイアログからマウスで選択します。

最大5本まで入力できまい。

鉄筋径のダイアログボックス

あばら筋 :

梁部材の断面設計時に使用するせん断補強筋の径

本数 :

せん断鉄筋の本数(9個まで入力可能)

複筋 :

梁部材断面設計時に使用する複筋の径

dT :

梁部材の断面の上端から上端筋(1段目)の中心までの距離(被服厚さ)

dB :

梁部材の断面の下端から下端筋(1段目)の中心までの距離(被服厚さ)

Note

梁の1端最大鉄筋数を計算するときに使用する梁側面のかぶり厚さには"配筋の基本設定"で指定するdT,

dBの中から最小値を使用します。

鉄筋コンクリート造配筋指針

: 鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説(2003)のpp.289~293の算定式を利用して、せん断筋のフック先曲げ時に梁に配筋できる主筋本数を算定します。(AIJ-WSD99の場合にのみ適用可能、このオプションを選択したときは、継ぎ手がないと仮定されます。)

片隅フック

: せん断筋の片隅をフック先曲げする時に配筋できる主筋本数を算定します。

U字形、交互フック

: せん断筋の両側をフック先曲げする時に配筋できる主筋本数を算定します。

鉄筋継ぎ手オプション

: 断面内で重ね継手をする主筋の割合を指定します。指定した割合によって一列に配置できる主筋の本数が変わります。デフォルトは、50%としています。

チェックオン : 鉄筋間隔を考慮した部材設計を遂行し、継ぎ手方法を選択することができます。

=

なし : 主筋の重ね継手を考慮しない場合、または圧接継手を用いるような場合に指定します。

=

50% : 主筋の50%を重ね継手とした場合、各断面における主筋の本数を計算します。

= 100%

: 主筋の100%を重ね継手とした場合、各断面における主筋の本数を計算します。

チェックオフ : 鉄筋間隔を無視して部材設計に必要な鉄筋量のみ計算して出力します。従って、継ぎ手方法選択オプションが非活性化されます。

柱設計用 (Note

2 参照) 柱設計用 (Note

2 参照)

柱部材の主筋及びせん断補強筋に対する鉄筋径と位置を入力します。

(入力方法は梁部材と同様です。)

ブレース設計用

(Note 3 参照) ブレース設計用

(Note 3 参照)

ブレース部材の主筋及びせん断補強筋に対する鉄筋径と位置を入力します。

主筋 :

ブレース部材の断面設計時に使用する主筋の径(入力方法は梁部材と同様です。)

帯筋/スパイラル筋

: ブレース部材の断面設計時に使用するせん断補強筋の径

本数

: せん断筋の本数(9本まで入力可能)

do :

断面の表面から主筋の重心までの距離(被服厚さ)

鉄筋コンクリート造配筋指針

: 鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説(2003)のpp.289~293の算定式を利用して、せん断筋のフック先曲げ時に梁に配筋できる主筋本数を算定します。(AIJ-WSD99の場合にのみ適用可能、このオプションを選択したときは、継ぎ手がないと仮定されます。)

鉄筋継ぎ手オプション

: 断面内で重ね継手をする主筋の割合を指定します。指定した割合によって一列に配置できる主筋の本数が変わります。デフォルトは、50%としています。

チェックオン : 鉄筋間隔を考慮した部材設計を遂行し、継ぎ手方法を選択することができます。

=

なし : 主筋の重ね継手を考慮しない場合、または圧接継手を用いるような場合に指定します。

=

50% : 主筋の50%を重ね継手とした場合、各断面における主筋の本数を計算します。

= 100%

: 主筋の100%を重ね継手とした場合、各断面における主筋の本数を計算します。

チェックオフ : 鉄筋間隔を無視して部材設計に必要な鉄筋量のみ計算して出力します。従って、継ぎ手方法選択オプションが非活性化されます。

せん断壁の縦筋及び横筋に対する鉄筋径と縦筋の配筋位置などを入力します。

縦筋 :

せん断壁の断面設計時に使用する縦筋の径

横筋 :

せん断壁の断面設計時に使用する横筋の径

境界要素鉄筋

: 特殊せん断壁部材の断面設計時に適用しようとする境界要素鉄筋規格

境界要素鉄筋間隔

: 特殊せん断壁部材の断面設計時に適用しようとする境界要素鉄筋間隔

端部補強筋 :

せん断壁部材断面設計時に使用する端部補強筋の径で、入力した鉄筋径以上を使用して設計します。

de :

せん断壁の外端表面から最端部の縦筋(または端部補強筋)の中心までの距離

dw :

せん断壁表面から縦筋の中心までの距離

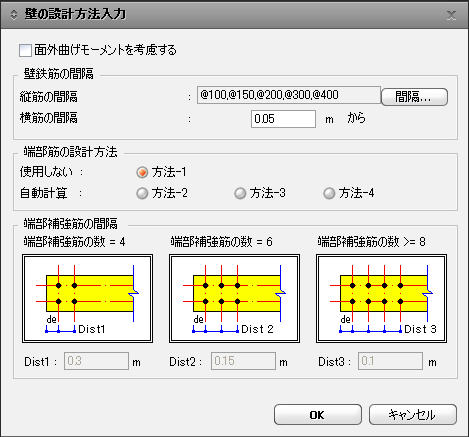

せん断壁に使用する縦筋と横筋の間隔、端部補強筋の設計方法、及び、面外方向に対する設計の考慮の可否などについての追加的な入力は

をクリックして表示されるダイアログで入力します。表示されるダイアログは次の通りです。 をクリックして表示されるダイアログで入力します。表示されるダイアログは次の通りです。

壁の設計方法入力

Note 1

梁部材の主筋またはせん断補強筋に対する鉄筋径が入力されていない場合には、次の鉄筋径を適用します。

主筋

: D22

スターラップ

: D10

腹筋

: D13

dTとdBが入力されていない場合(0の場合)は、dTとdB

にmin{max(H/10, 2.5 inch), 3 inch}を自動適用します。

Note 2

柱部材の主筋またはせん断補強筋に対する鉄筋径が入力されていない場合には、次の鉄筋径を適用します。

主筋

: D22

帯筋/スパイラル筋

: D10

d0が入力されていない場合(0の場合)は、d0にmin{max(min(H,B)/10,

2.5 inch), 3 inch} を自動適用します。

Note 3

ブレース部材の主筋またはせん断補強筋に対する鉄筋径及びその位置が入力されていない場合は、柱部材と同じ値を適用します。

Note 4

せん断壁に対する鉄筋径及び配筋間隔が入力されていない場合には、次の鉄筋径と配筋間隔を適用します。

縦筋

: D13

横筋

: D10

端部補強筋

: D10

縦筋の配筋間隔

: 100, 150, 200, 300, 400 mm

横筋の配筋間隔:

50 mm

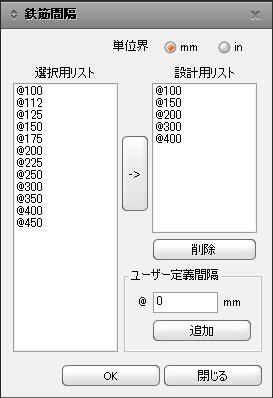

断面設計時に使用する鉄筋径及び配筋間隔は設計目的に合わせて選択的に制限することができます。

dwとdeが入力されていない場合(0の場合)は、2インチ

(5.08cm)を適用します。 |

をクリックして、表示される鉄筋径のダイアログからマウスで選択します。

をクリックして、表示される鉄筋径のダイアログからマウスで選択します。

をクリックして表示されるダイアログで入力します。表示されるダイアログは次の通りです。

をクリックして表示されるダイアログで入力します。表示されるダイアログは次の通りです。