静的地震荷重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

各種規準による静的地震荷重の自動入力機能は、一般建物のように各層の区分が明らかであり、剛床仮定が成立する構造物に適用し、その入力手順は次の通りです。 <入力手順>

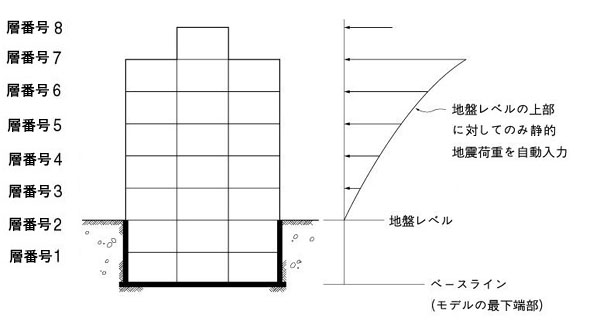

静的地震荷重を計算するために、モデルの自重を層別重量データに変換する過程は次の通りです。 まず、要素の自重を計算した後、連結節点に等分して割り当てます。連結節点が層(手順4.を参照)の面内にある場合には、そのまま層質量データとして考慮されます。そして、連結節点の位置が層と層の間にある場合には、上層の層質量データに含めて静的地震荷重の計算をします。

地盤高さが入力されれば、この位置を基準にして層せん断力を算定します。それ以下の層は地下部分と見なし、地下部分に対して入力されたすべての質量データは、静的地震荷重の計算において無視されます。地盤高さが入力されていない場合は、モデルの最下部を地盤面と自動認識します。

"層"の機能で上記の内容が入力されれば、該当する層が位置する平面(全体座標系のX-Y平面に平行な平面)内のすべての節点間に対するX, Y方向の変位自由度とZ軸に対する回転自由度は、剛床仮定が成立するように拘束されます。 また、拘束された節点は、剛床解除によって拘束を解除することができます。 Note もし特定層で剛床を解除すると、その層の地震力(Story Force)は'0'となります。ユーザーが追加地震荷重機能で荷重を追加入力してもプログラムでは'0'となってしまいます。

プログラムに内蔵している静的地震荷重の計算規準は次の通りです。 Japan (Arch. 2000) : 日本建築学会の建築物荷重指針及び同解説 IBC 2000 (ASCE7-98) : アメリカ、International Building Code 2000 UBC (1997) : アメリカ、UBC 97規準 ATC 3-06 (1982) : アメリカ、ATC 3-06 Provision NBC (1995) : カナダ、 National Building Code of Canada Eurocode-8 (1996) : ヨーロッパ、構造物の耐震設計規準 Eurocode-8 (2003) Elastic : ヨーロッパ、構造物の耐震設計規準 China Shanghai(DGJ08-9-2003) : 中国、上海市建築物耐震設計規準 China (GB50011-2001) : 中国、建築物耐震設計規準 KBC. 2008 : 韓国、建築構造設基準 KBC. 2005 : 韓国、建築構造設基準 Korea (Arch. 2000) : 韓国、建築物荷重基準及び解説 Korea (Arch. 1992) : 韓国、建築物荷重基準及び解説 UBC (1991) : アメリカ、UBC 91規準 IS1893 (2002) : インド、Indian Standard Taiwan (2002) : 台湾、台湾建築物耐震設計規範 静的地震荷重の計算に必要なデータの入力がすべて完了すれば、"層"の機能で生成したデータと入力された層データを利用して、各層ごとの地震荷重を自動計算します。自動計算された地震荷重は

剛床が考慮されない構造物に対しては、地震荷重を自動計算しないので、手動で入力しなければなりません。地震荷重を手動で入力する場合は、「荷重>物体力」を利用して入力することができます。

静的地震荷重の入力例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

リボンメニュー : ホーム > 水平荷重 > 静的地震荷重 ツリーメニュー : メニュー タブ > 静的荷重 > 静的地震荷重 ツリーメニュー : 2次設計タブ > 水平荷重 > 静的地震荷重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

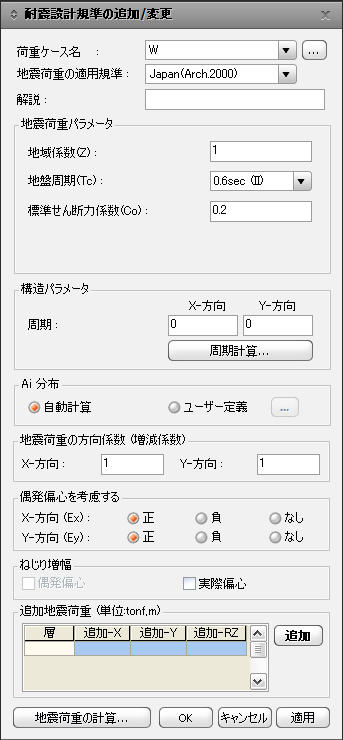

静的地震荷重の機能を呼び出せば、地震荷重を定義するダイアログがアクティブアになります。

耐震設計規準の追加/変更ダイアログボックス

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

地震区域 |

行政区域 |

地域係数S |

|

1 |

地震区域2 を除いた全地域 |

0.22 |

|

2 |

江原道北部、全羅南道南西部、済州島 |

0.14 |

地方区分 : 地盤の種類

周期係数 (Cu) : Sd1の値に従って次の表を利用して直線補間して自動算定されます。

|

Sd1 |

Cu |

|

0.4以上 |

1.4 |

|

0.3 |

1.4 |

|

0.2 |

1.5 |

|

0.15 |

1.6 |

|

0.1以下 |

1.7 |

Fa : 短周期地盤増幅係数、地域係数と地盤種類から下の表を利用して自動で算定される。直接入力する場合は下の表を利用した値の80% 以上にしなければなりません。Ss = 2.5S, Ssの中間値に対しては直線補間します。

|

地盤種類 |

地震地域 | ||

|

Ss ≤ 0.25 |

Ss = 0.5 |

Ss = 0.75 | |

|

Sa |

0.8 |

0.8 |

0.8 |

|

Sb |

1.0 |

1.0 |

1.0 |

|

Sc |

1.2 |

1.2 |

1.1 |

|

Sd |

1.6 |

1.4 |

1.2 |

|

Se |

2.5 |

1.9 |

1.3 |

Fv : 周期1秒の地盤増幅係数、地域係数と地盤種類から下の表を利用して自動で算定されます。直接入力する場合は、下の表を利用した値の 80%以上にしなければなりません。Sの中間値に対しては直線補間します。

|

地盤種類 |

地震地域 | ||

|

S = 0.1 |

S = 0.2 |

S = 0.3 | |

|

Sa |

0.8 |

0.8 |

0.8 |

|

Sb |

1.0 |

1.0 |

1.0 |

|

Sc |

1.7 |

1.6 |

1.5 |

|

Sd |

2.4 |

2.0 |

1.8 |

|

Se |

3.5 |

3.2 |

2.8 |

Sds : 短周期設計スペクトル加速度、地域係数と地盤増幅係数から自動で算定されます。

SDS = (2/3)*S*2.5*Fa

Sd1 : 周期 1秒の設計スペクトル加速度、地域係数と地盤増幅係数から自動で算定されます。

SD1 = (2/3)*S*Fv

耐震等級 : 耐震等級

重要度 : 重要度係数、耐震等級によって自動で設定されます。

|

地震使用グループ |

特 |

Ⅰ |

Ⅱ |

|

重要度係数 |

1.5 |

1.2 |

1.0 |

耐震設計区分 : 短周期設計スペクトル加速度(Sds)、周期1秒設計スペクトル加速度(Sd1)、耐震等級に従って短周期及び周期1秒での耐震設計範囲がそれぞれ自動算定されます。最終的な耐震設計範囲は短周期及び周期1秒での設計スペクトルによる耐震設計範囲の中で不利な値を取ります。

- 短周期設計スペクトル加速度(Sds)による耐震設計範囲

|

Sdsの値 |

耐震等級 | ||

|

特 |

Ⅰ |

Ⅱ | |

|

0.50g ≤ Sds |

D |

D |

D |

|

0.33g ≤ Sds <0.50g |

D |

C |

C |

|

0.17g ≤ Sds <0.33g |

C |

B |

B |

|

Sds < 0.17g |

A |

A |

A |

- 周期1秒で設計スペクトル加速度(Sd1)による耐震設計範囲

|

Sd1の値 |

耐震等級 | ||

|

特 |

Ⅰ |

Ⅱ | |

|

0.20g ≤ Sd1 |

D |

D |

D |

|

0.14g ≤ Sd1 <0.20g |

D |

C |

C |

|

0.07g ≤ Sd1 <0.14g |

C |

B |

B |

|

Sd1 < 0.07g |

A |

A |

A |

応答修正係数(R) : 反応修正係数

Korean (KBC. 2005) : KBC 2005 - 0306.3節、0306.4節参照

設計応答スペクトル加速度 : 短周期及び1秒周期スペクトル加速度算定のための変数を入力します。

地域係数 : 地震地域及び地域係数

地方区分 : 地盤種類

Sds : 短周期スペクトル加速度(ユーザー定義オプションを選択した場合直接入力可能)

Sd1 : 1秒周期スペクトル加速度(ユーザー定義オプションを選択した場合直接入力可能)

耐震等級 : 耐震重要グループ

都市計画地域 : 都市計画区域の場合チェックオン

重要度係数(Ie) : 重要度係数(ユーザーが指定値を直接入力可能)

耐震設計区分 : 地域係数、地盤の種類、耐震等級による重要度係数によって自動計算され、SdsとSd1によって決定される設計範囲のうち不利な値が最終的な設計範囲となります。

地盤種別 : 地盤種別

地域係数 : 地域係数

重要度係数 : 重要度係数

地盤種別 : 地盤種別

地域係数 : 地域係数

重要度係数 : 重要度係数

地盤種別(S) : 地盤種別形式

地域係数 : 地域係数

重要度係数(I) :重要度係数

地域係数 (Z) : 地域係数

地盤種別 : 地盤種別形式

重要度係数 (I) : 重要度係数

減衰比 (%) :減衰比

減衰比調整係数 : 減衰調整係数

減衰調整係数は減衰率の変化に従って下の表を基準に直線補間して自動計算されます。

|

減衰比 (%) |

0 |

2 |

5 |

7 |

10 |

15 |

20 |

25 |

30 |

|

減衰比調整係数 |

3.20 |

1.40 |

1.00 |

0.90 |

0.80 |

0.70 |

0.60 |

0.55 |

0.50 |

Taiwan (2011)

地域係数(Z) : 地域係数

地域係数関連データ

General Zone : 一般地域

水平スペクトル加速度

短周期 (Ss) : 短周期水平設計スペクトル加速度

1秒周期 (S1) : 1秒周期水平設計スペクトル加速度

地域増大係数

地盤種別 : 地盤種別形式

短周期 (Fa) : 短周期地域増大係数

1秒周期 (Fv) : 1秒周期地域増大係数

Near Fault Zone : 近断層地域

水平スペクトル加速度

短周期 (Ss) : 短周期水平設計スペクトル加速度

1秒周期 (S1) : 1秒周期水平設計スペクトル加速度

近震源係数 : 近断層調節係数

短周期 (Fa) : 短周期近断層調節係数

1秒周期 (Fv) : 1秒周期近断層調節係数

地域拡大係数 : 地域拡大係数

地盤種別 : 地盤種別形式

短周期 (Fa) : 短周期地域増大係数

1秒周期 (Fv) : 1秒周期地域増大係数

Taipai Basin : 台北盆地

詳細地域 : 台北盆地の小分類地域

水平スペクトル加速度

短周期 (Ss) : 短周期水平設計スペクトル加速度

変換周期 : 短周期と中周期の転換周期

T0 : S1/Ss

重要度係数(I) : 重要度係数

地震増大係数 : 地震増大係数

地域係数(Z) : 地域係数

地盤種別 : 地盤種別形式

重要度係数(I) : 重要度係数

地震増大係数 : 地震増大係数

構造パラメータ

構造パラメータ

構造物の特性を定義するパラメータを入力します。

Japan (Arch. 2000)

周期 (T) : 周期算定式による構造物の固有周期

: 算定式による周期の自動計算

: 算定式による周期の自動計算

周期(解析) : 固有値解析による構造物の固有周期

周期(規準) : 規準の周期算定式による構造物の固有周期

応答修正係数(R) : 応答修正係数

周期(解析) : 固有値解析による構造物の固有周期

周期(規準) : 規準の周期算定式による構造物の固有周期

軟性係数(R) : 構造物の水平抵抗に対する終局強度と靭性を考慮した係数

周期(解析) : 固有値解析による構造物の固有周期

周期(規準): 規準の周期算定式による構造物の固有周期

応答修正係数 : 応答修正係数

周期(解析) : 固有値解析による構造物の固有周期

周期(規準) : 規準による算定式による構造物の固有周期

応答修正係数(R)

: 反応修正係数 : 既存の算定式による周期の自動計算

: 既存の算定式による周期の自動計算

N : 建物の層数

Hn : 建物の高さ

Ds : 主な水平荷重抵抗システムを成す地震荷重方向に一直線なせん断壁やブレース骨組の長さ

Note

主な水平荷重抵抗システムの長さが明確に定義されない時は、荷重に一直線な建物の幅を使うことができます。

1次固有周期 : 基本周期

基本周期計算

H : 建物の高さ (80mまで適用可能)

Ac : 1階でせん断壁の有効面積

d : 重力荷重を水平荷重として載荷した場合の最上部の水平変位

1次固有周期 : 基本周期

基本周期計算

H : 建物の高さ

Bx : 全体座標系X軸方向地震荷重考慮時の建物の幅

By : 全体座標系Y軸方向地震荷重考慮時の建物の幅

n : 建物の階数

1次固有周期 : 基本周期

基本周期計算

H : 建物の高さ

Bx : 全体座標系X軸方向地震荷重考慮時の建物の幅

By : 全体座標系Y軸方向地震荷重考慮時の建物の幅

n : 建物の階数

周期は略算式で算定するか、解析的な方法で求めて直接指定することはできます。ただし、解析的な方法による場合は略算式による基本振動周期に周期上限係数をかけた値を超えることはできない。

周期 (解析) : 固有値解析による構造物の固有周期

周期 (規準) : 基準の周期算定式による構造物の固有周期

[...] : 既存の算定式による周期自動計算

hn : 建物の高さ

N : 建物の階数

Ac : 鉄筋コンクリートせん断壁構造の場合、1階で地震荷重方向に平行しているせん断壁のせん断面積とせん断壁の長さから求められる値

Korean (KBC. 2005) : KBC 2005 - 0306.3節、0306.4節参照

周期(解析) : 固有値解析による構造物の固有周期

周期(規準) : 規準の周期算定式による構造物の固有周期

1次固有周期 : 解析及び規準算定式から得た1次固有周期

応答修正係数(R) : 応答修正係数

周期(解析) : 固有値解析による構造物の固有周期

周期(規準) : 規準の周期算定式による構造物の固有周期

: 既存の算定式による周期の自動計算

: 既存の算定式による周期の自動計算

応答修正係数 : 応答修正係数

周期(解析) : 固有値解析による構造物の固有周期

周期(規準) : 規準の周期算定式による構造物の固有周期

: 既存の算定式による周期の自動計算

: 既存の算定式による周期の自動計算

応答修正係数 : 応答修正係数

周期(解析) : 固有値解析による構造物の固有周期

周期(規準) : 規準の周期算定式による構造物の固有周期

数値係数 (Rw) : 構造物の横力抵抗システムの軟性と終局強度と靭性を考慮した係数

1次固有周期 : 基本周期

: 算定式による周期の自動計算

: 算定式による周期の自動計算

応答修正係数 : 応答修正係数

h : 建築物の高さ(単位: m)

d : 1層で地震と平行な方向の建物の高さ

周期(解析) : 固有値解析による構造物の固有周期

周期(規準) : 規準の周期算定式による構造物の固有周期

1次固有周期 : 解析及び規準算定式から得た1次固有周期

応答修正係数(R) : 応答修正係数

周期(解析) : 固有値解析による構造物の固有周期

周期(規準) : 規準の周期算定式による構造物の固有周期

1次固有周期 : 解析及び規準算定式から得た1次固有周期

応答修正係数(R) : 応答修正係数

周期(解析) : 固有値解析による構造物の固有周期

周期(規準) : 規準の周期算定式による構造物の固有周期

1次固有周期 : 解析及び規準算定式から得た1次固有周期

応答修正係数(R) : 応答修正係数

Ai分布

Ai分布

層せん断力係数の建物高さ方向の分布

自動計算 : 自動計算

ユーザー定義 : 層ごとに直接入力することができます。

Note

Aiを自動算定するか、ユーザーが層別に入力するか、選択できます。

地震荷重の方向係数(増減係数)

地震荷重の方向係数(増減係数)

地震荷重を適用する方向と大きさを入力します。

X-方向 : 全体座標系のX方向に適用する増減係数

Y-方向 : 全体座標系のY方向に適用する増減係数

偏心を考慮する

偏心を考慮する

構造物の偏心を考慮する方向を指定します。

Note

モデル>建物&層>の地震タブの層データの自動生成で『偏心を考慮する』をチェックオンしてもここで『なし』を選択すると偏心を考慮せずに解析を行います。

![]() ねじりの増幅

ねじりの増幅

偶発偏心 : 偶発偏心によるねじりモーメントの増幅係数の適用可否をチェックします。

実際偏心 : 建物の質量中心と剛性中心の間の偏心によるねじりモーメントによる増幅係数適用可否をチェックします。

Note

本機能はKBC. 2005、 IBC 2000 (ASCE7-98)を使用する時のみアクティブ化されます。

追加地震荷重

追加地震荷重

地震力の自動計算で考慮できなかった地震荷重を追加で入力します。

ボタンをクリックして地震荷重を追加で適用する層と各方向別に荷重を入力します。

ボタンをクリックして地震荷重を追加で適用する層と各方向別に荷重を入力します。

:自動計算された静的地震荷重の作用方向と成分によって、スプレッドシート形式のテーブルとグラフを画面に表示します。

:自動計算された静的地震荷重の作用方向と成分によって、スプレッドシート形式のテーブルとグラフを画面に表示します。

方向成分 : グラフで表示する地震荷重の作用方向を指定します。

出力項目 : グラフで表示する項目を選択します。

層荷重 : 各層の地震荷重

層せん断力 : 層せん断力

転倒モーメント : 転倒モーメント

: スプレッドシート形式のテキストをファイルに出力し、この時テキストエディタが自動起動します。

: スプレッドシート形式のテキストをファイルに出力し、この時テキストエディタが自動起動します。

: 自動計算された静的地震荷重をモデルに適用します。

: 自動計算された静的地震荷重をモデルに適用します。

Note

静的地震荷重の算定に関する詳細はそれぞれの規準を参照して下さい。

ボタンをクリックして層と地震荷重の入力に必要なデータを自動生成すると便利です。

ボタンをクリックして層と地震荷重の入力に必要なデータを自動生成すると便利です。

ボタンをクリックすると、次の図のようなダイアログが表示されます。

ボタンをクリックすると、次の図のようなダイアログが表示されます。

ボタンをクリックします。

ボタンをクリックします。