風荷重 |

|

|

|

|

|

各種規準による風荷重の自動入力機能は、一般建物のように各層の区分が明らかで、剛床仮定が成立する構造物に適用し、その入力手順は次の通りです。 <入力手順>

この時、構造モデルは全体座標系Z軸の負(-)方向が重力方向になるように入力されている必要があります。

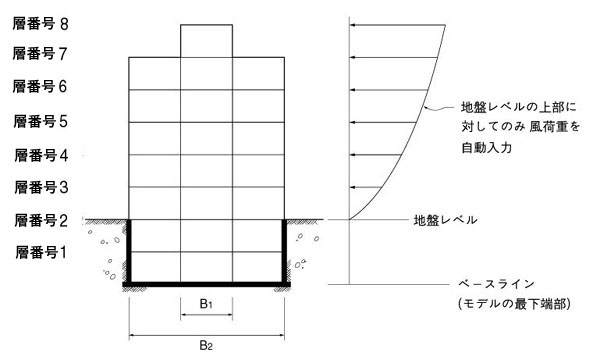

地盤高さが入力されれば、それ以下の層は地下部分と見なし、風荷重の計算の対象外となります。地盤高さが入力されていない場合は、モデルの最下部を地表面と自動認識します。

この時 "層"の機能で上記の内容が入力されれば、該当する層が位置する平面(全体座標系のX-Y平面に平行な平面)内のすべての節点間に対するX, Y方向の変位自由度とZ軸に対する回転自由度は、剛床仮定が成立するように拘束されます。 また拘束された節点は、剛床解除によって拘束を解除することができます。 Noteもし特定層で剛床を解除すると、その層の層荷重は'0'となります。ユーザーが追加 風荷重機能で荷重を追加入力してもプログラムでは'0'となってしまいます。

Japan (2004) : 日本、建築物荷重指針・同解説(日本建築学会) Japan (2000) : 日本、建築物荷重指針・同解説(日本建築学会) Japan (1987) : 日本、建築物荷重指針・同解説(日本建築学会) IBC 2000(ASCE-98) : アメリカ、International Building Code 2000 UBC (1997) : アメリカ、UBC 97規準 ANSI (1982) : アメリカ、ANSI規準 NBC (1995) : カナダ、National Building Code of Canada Eurocode-1 (1992) : ヨーロッパ、Basis of Design and Actions on Structures BS6399 (1997) : ギリス、British Standard 6399 Loading for buildings China (GS50011-2001) : 中国、建築物耐震設計規準 Korea (Arch, 2000) : 韓国、建築物荷重基準及び解説 Korea (Arch, 1992) : 韓国、建築物荷重基準及び解説 IS875 (1987) : インド、インド国家標準 Taiwan (2002) : 台湾、台湾建築技術規則

風荷重の計算に必要なデータの入力がすべて完了すれば、"層"の機能で生成した層データと連係して各層ごとの風荷重を自動計算します。自動計算された風荷重は

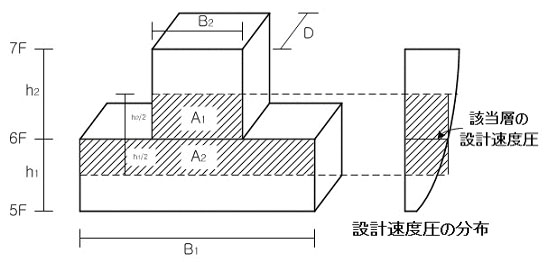

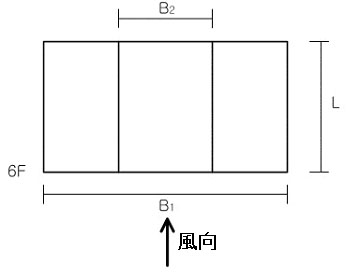

図1. 風荷重の入力例下の図のように特定層で平面が変わる場合の受圧面積は該当層の床を基準にして、上部の受圧面積(A1=B2*h2/2)と下部の受圧面積(A1=B2*h2/2)の和で算定されます。

図2. 立面図

図3.平面図

2) 風上壁の外圧係数 上部の受圧面に対する外圧係数はL/B2の比率で算定され、下部の受圧面に対する外圧係数はL/B1の比率で算定されます。

3) 設計速度圧 風上壁の設計速度圧は高さ方向に抛物線形態に分布しますが、 プログラムでは上・下部受圧面の設計速度圧を各層の高さでの設計速度圧として適用しますので、図2のような階段型の分布となります。 |

|

|

|

|

|

|

|

リボンメニュー : ホーム > 水平荷重 > 風荷重 ツリーメニュー : メニュー タブ > 静的荷重 > 風荷重 ツリーメニュー : 2次設計タブ > 水平荷重 > 風荷重 |

|

|

|

|

|

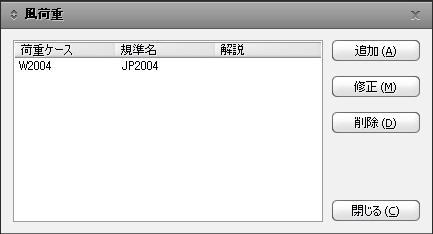

"風荷重"機能を呼び出せば、風荷重を定義するダイアログがアクティブになります。

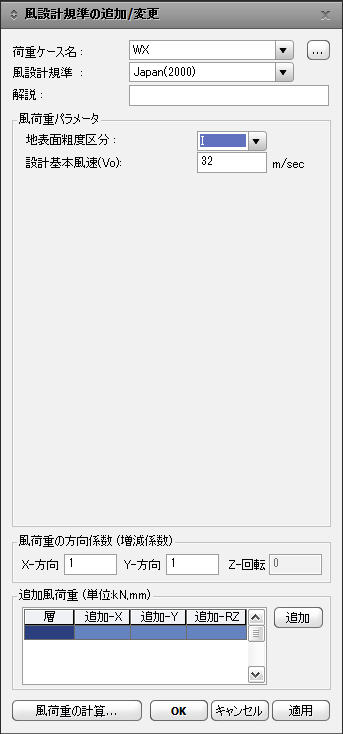

風設計規準の追加/変更ダイアログボックス(日本、建築物荷重指針・同解説、2000、日本建築学会)

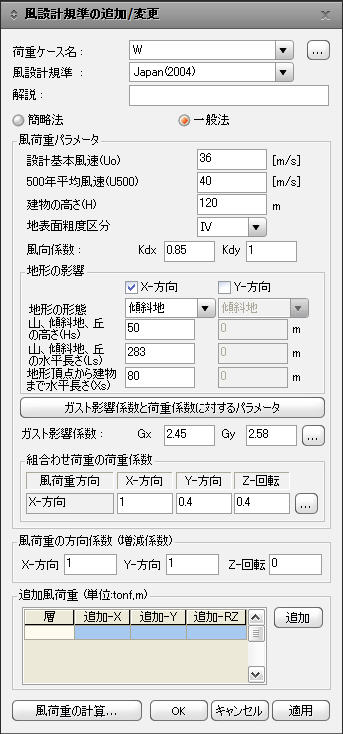

風設計規準の追加/変更ダイアログボックス(日本、建築物荷重指針・同解説、2004、日本建築学会)

|

|

|

ボタンを利用して層と風荷重の入力に必要なデータを自動生成すると便利です。開口部がある場合には、層の幅を調整して入力すれば良いです。

ボタンを利用して層と風荷重の入力に必要なデータを自動生成すると便利です。開口部がある場合には、層の幅を調整して入力すれば良いです。 ボタンをクリックして確認することができます。

ボタンをクリックして確認することができます。

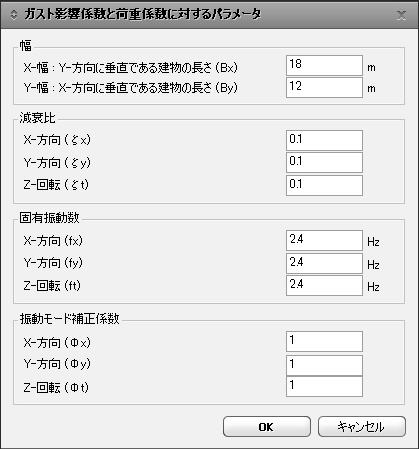

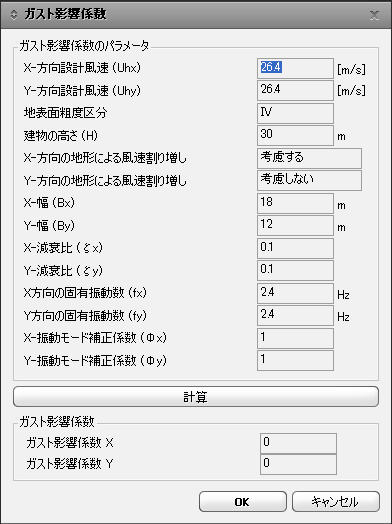

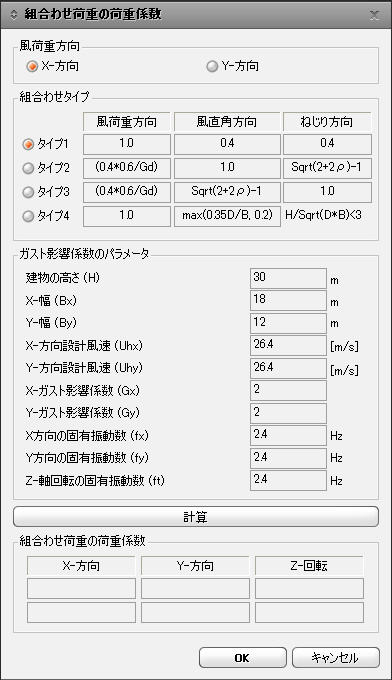

_V691.bmp) をクリックすると、次の図のようなダイアログが表示されます。

をクリックすると、次の図のようなダイアログが表示されます。

ボタンをクリックします。

ボタンをクリックします。

ボタンをクリックして、風荷重を追加で適用する層と各方向別の風荷重の値を入力します。

ボタンをクリックして、風荷重を追加で適用する層と各方向別の風荷重の値を入力します。 : 風荷重の計算過程を整理したスプレッドシート形式のテキストをファイルに出力し、テキストエディタが自動起動されます。

: 風荷重の計算過程を整理したスプレッドシート形式のテキストをファイルに出力し、テキストエディタが自動起動されます。 : 自動計算された風荷重をモデルに適用します。

: 自動計算された風荷重をモデルに適用します。