荷重組合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||

|

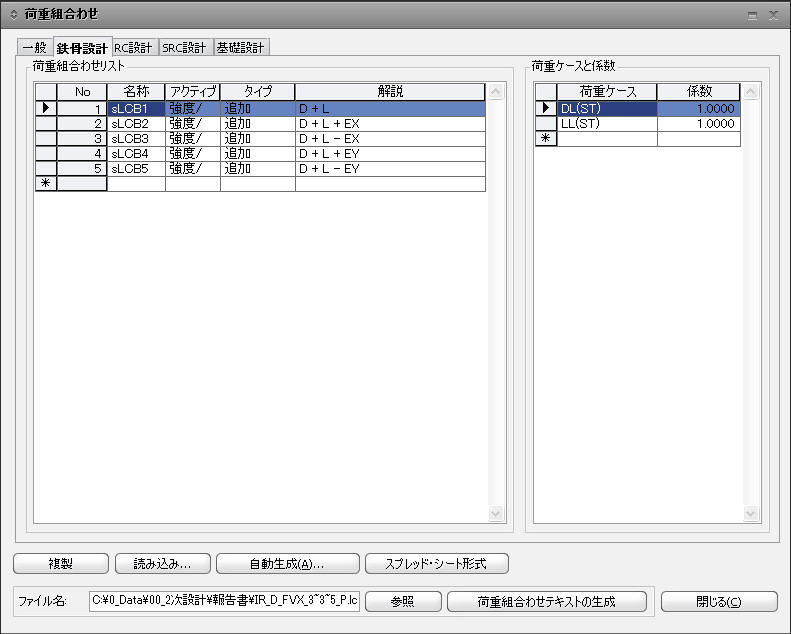

静的解析、動的解析、応答スペクトル解析、及び時刻歴応答解析の結果を組み合わせるための荷重組合わせ条件を入力します。 プログラムでは、次のような5種類の荷重組合わせ条件に対するダイアログのタブを提供します。

使用性評価のための荷重組合わせ条件を設定したり、設計規準によらずに荷重ケースを組み合わせて解析結果を評価する時に使用します。

鉄骨部材を設計規準に従って設計するにあたって適用する荷重組合わせ条件を入力します。

鉄筋コンクリートを設計規準に従って設計するにあたって適用する荷重組合わせ条件を入力します。 Note 中国規準(GB50010-02)を選択した場合、使用性検討用の荷重組合わせが自動で追加されます。

鉄骨鉄筋コンクリートの部材を、SRC規準やその他の鉄骨鉄筋コンクリートの構造計算規準に従って設計するにあたって適用する荷重組合わせ条件を入力します。

直接独立基礎及び杭独立基礎を設計するのにあたり適用する荷重組合わせ条件を入力します。

構造物の非定形を平価できる荷重組合わせ条件を自動的に生成します。 1.生成条件:偶発偏心考慮+層剛床が設定された場合のみ該当します。 Note 1生成は応答スペクトル荷重条件で偶発偏心を考慮して層剛床が設定された場合のみ自動生成ができます。2.生成位置:Tab - General, Type - Active 3.生成荷重組合わせ: RX(RS)±(ES), RY(RS)±(ES) 4.適用荷重組合わせ基準 a. 韓国 : KBC-USD05, KBC-ASD05, KBC-SRC05 b. 中国 : GB50010-02, GB50017-03, GBJ17-88, JGJ138-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||

|

リボンメニュー : 結果 > 組合せ > 荷重組合せ ツリーメニュー : メニュー タブ > 結果 > 荷重組合せ ショートカットキー : [Ctrl]+[F9] | ||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||

|

荷重組合わせダイアログボックス

各ダイアログの種類別の入力方法は他の場合と同様に、テーブルツールの使用方法を参照して次のように入力します。

荷重組合わせ条件を新規に入力または追加する場合 荷重組合わせ条件を入力する方法は、次のように4つあります。 荷重組合せ条件のリストに、荷重組合わせ条件を定義するために必要な次の基本項目を直接入力します。 No : 荷重組合わせ条件を入力した順序に従って自動的に一連の番号が付けられます。 名称 : 荷重組合わせ条件の名称を入力します。 Note高層建築物の施工段階解析を行った場合、施工段階解析で使用される荷重は解析時の施工段階荷重に統合されて解析結果確認の時には下記のようにそれぞれ別の条件が自動生成され保存されます。自動生成された条件とこれらを組み合わせた荷重組合わせ条件の結果は各施工段階で確認することができます。ただし、最終ステージ(Final Stage)での結果は、下記の条件または一般単位荷重条件を組合わせた荷重組合わせ条件を別途生成しなければ確認することはできません。CS : 固定荷重 : 施工段階に含まれた荷重のうち固定荷重による解析結果 CS : 積載荷重 : 施工段階に含まれた荷重のうち積載荷重(施工段階解析の制御データ(Construction Stage Analysis Control)の施工段階荷重で分離する固定荷重ケース(Load Cases to be Distinguished from Dead Load for CS Output)で適用された荷重条件)による解析結果 CS : PC鋼材 : PC鋼材の緊張力による解析結果 CS : クリープ : クリープによる解析結果 CS : 乾燥収縮 : 乾燥収縮による解析結果 CS : 合計 : 上の条件をすべて合わせた解析結果 アクティブ : 該当荷重組合わせ条件を適用する方法を指定します。 非アクティブ : 後処理モードで該当の荷重組合わせ条件を適用しません。 アクティブ : 後処理モードで該当の荷重組合わせ条件を適用します。 タイプ : 解析結果の組合わせ方法を指定します。 追加 : 解析結果の線形組合わせ L1 + L2 + ... + M1 + M2 + ... + S1 + S2 + ...+ (R1 + R2 + ...) + T + LCB1 + LCB2 + ... + ENV1 + ENV2 + ... エンベロップ : 各解析結果に対する最大(max)、最小(min)及び絶対値の最大値 CBmax : Max(L1, L2, ..., M1, M2, ..., S1, S2, ...,R1, R2, ..., T, LCB1, LCB2, ..., ENV1, ENV2, ...) CBmin : Min(L1, L2, ..., M1, M2, ..., S1, S2, ...,R1, R2, ..., T, LCB1, LCB2, ..., ENV1, ENV2, ...) CBall : Max(|L1|, |L2|, ..., |M1|, |M2|, ..., |S1|, |S2|, ..., |R1|, |R2|, ..., |T|, |LCB1|, |LCB2|, ..., |ENV1|, |ENV2|, ...) Note

| ||||||||||||||||||||||||||||||||

|

結果タイプ |

成分 |

|

板要素の断面力 |

Fmax, Fmin, Mmax, Mmin |

|

平面応力/板要素の応力度 |

Sig-max, Sig-min, Sig-EFF, Max-Shear |

|

平面ひずみ |

Sig-P1, Sig-P2, Sig-P3, Max-Shear, Sig-EFF |

|

ソリッド |

Sig-P1, Sig-P2, Sig-P3, Max-Shear, Sig-EFF |

|

軸対称 |

Sig-P1, Sig-P2, Sig-P3, Max-Shear, Sig-EFF |

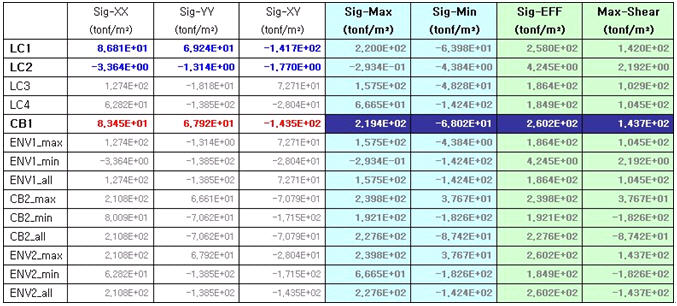

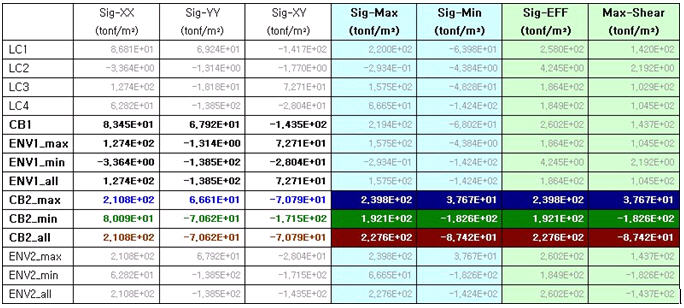

2. 例題 - 荷重条件/荷重組合わせ

|

荷重ケース |

|

LC1, LC2, LC3, LC4 |

|

荷重組合わせ | ||

|

名称 |

タイプ |

ケース |

|

CB1 |

追加 |

LC1 + LC2 |

|

ENV1 |

エンベロップ |

LC2, LC3, LC4 |

|

CB2 |

追加 |

CB1 + ENV1 |

|

ENV2 |

エンベロップ |

CB1, CB2, LC4 |

a. CB1 組合わせの場合追加形式の荷重組合わせなので、結果の形式が一般荷重条件と同一です。

b. ENV1,2はエンベロップタイプの荷重組合わせであるため、結果がMax, Min, Allに区分されます。

c. CB2の場合、追加タイプの荷重組合わせですが、エンベロップタイプの荷重組合わせのENV1を含んでいるため、結果がMax, Min, Allの三つに区分されます。

d. Maxは含まれた項目の中で最大、Minは最小、Allは絶対値が最も大きい値を出力します。

ただし、allの結果を出力する時、出力値の符号を考慮するかどうかについてはプレファレンスのオプションで設定できます。

3. CB1応力計算方法(一般荷重条件を含む追加荷重組合わせ)

CB1 = LC1 + LC2

a. 主応力 : 成分別応力を先に組合わせた後、組み合わせされた成分別応力で主応力を再計算

b. Sig-EFF & Max-Shear : 上記のように求めた主応力で再計算(*注意 : CB1の主応力などを求めるときLC1とLC2の結果の足し算ではありません)

4. ENV1応力計算方法(一般荷重条件または追加荷重組合わせを含むエンベロップ荷重組合わせ)

ENV1 = Envelope(LC2, LC3, LC4)

主応力 & Sig-EFF & Max-Shear: LC2, LC3, LC4の主応力 & Sig-EFF & Max-Shear に対する最大、最小、絶対最大を出力

5. CB2応力計算方法(エンベロップ荷重組合わせを含む追加荷重組合わせ)

CB2_max = CB1+ENV1_max

CB2_min = CB1+ENV1_min

CB2_all = CB1+ENV1_all

a. CB2のmax, min, allにそれぞれに対して計算された成分別応力でSig-Max, Sig-Min再計算およびSig-EFF, Max-Shear再計算

b. CB2荷重組合わせはエンベロップ荷重組合わせを含んでいますが、CB2が追加タイプですので、成分別応力の組合わせを先に求めって主応力、有効応力などを再計算します。

6. ENV2応力計算方法(エンベロップ荷重組合わせを含むエンベロップ荷重組合わせ) - ENV1の荷重組合わせ結果計算方式と類似

ENV2_max = MAX[LC4, CB1, max(CB2)]

ENV2_min = MIN[LC4, CB1, min(CB2)]

ENV2_all = MAX[abs(LC4), abs(CB1), all(CB2)]

Note

1. 荷重組合わせの中に移動荷重、支点沈下、時刻暦解析のようにmax, min, allのタイプで結果が出力される荷重条件が含まれた場合にも同様な計算方法が適用されます。

2. エンベロップ荷重組合わせまたはエンベロップ荷重組合わせを含む追加荷重組合わせの結果でallの結果は絶対値が最大の値であり、出力時に絶対値を出力するのか、または該当値の実際符号を考慮した値を出力するのかについてはプレファレンスでユーザが設定できます。

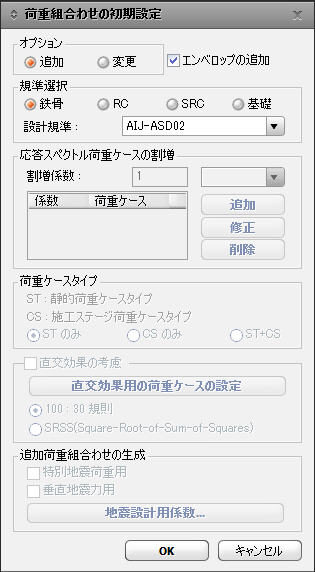

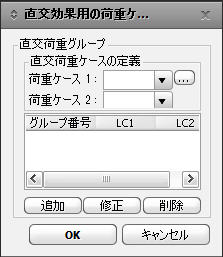

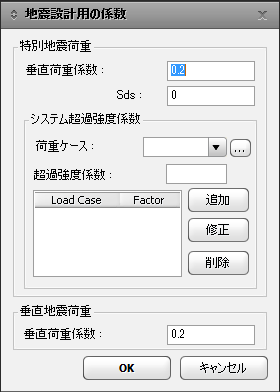

をクリックします。クリックした後に表示される荷重組合わせ条件の自動入力ダイアログで以下の項目を選択し

をクリックします。クリックした後に表示される荷重組合わせ条件の自動入力ダイアログで以下の項目を選択し  をクリックすれば、ユーザーが定義した荷重ケースと設計規準に対応する荷重組合わせ条件が自動的に入力されます。

をクリックすれば、ユーザーが定義した荷重ケースと設計規準に対応する荷重組合わせ条件が自動的に入力されます。

をクリックすれば、荷重ケースがテーブルの行に並んだスプレッドシート形式のテーブルに切り替わります。方法1で説明した項目を入力または修正して荷重組合わせ条件を追加または修正します。

をクリックすれば、荷重ケースがテーブルの行に並んだスプレッドシート形式のテーブルに切り替わります。方法1で説明した項目を入力または修正して荷重組合わせ条件を追加または修正します。 をクリックすれば、荷重組合わせ条件のファイルを読み込むためのダイアログが表示されます。あらかじめ荷重組合わせ条件を入力しておいたファイルを選択して、荷重組合わせ条件を読み込みます。

をクリックすれば、荷重組合わせ条件のファイルを読み込むためのダイアログが表示されます。あらかじめ荷重組合わせ条件を入力しておいたファイルを選択して、荷重組合わせ条件を読み込みます。 : 一般タブ内で生成した荷重組合条件のうち、他の設計タブに複製したい荷重組み合わせを選択した後、

: 一般タブ内で生成した荷重組合条件のうち、他の設計タブに複製したい荷重組み合わせを選択した後、

: 表示されているタブで、アクティブになっている荷重組合条件をテキストファイル(*.lcb)に出力します。

: 表示されているタブで、アクティブになっている荷重組合条件をテキストファイル(*.lcb)に出力します。 をクリックして複製します。

をクリックして複製します。