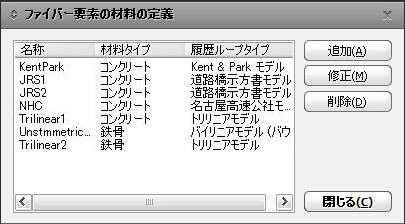

ファイバー要素の材料の定義

ファイバー用を用いた非弾性時刻歴解析を行うために鉄筋とコンクリートの応力-ひずみ関係を定義します。

各モデルは提案者の示方規定によって異なります。

リボンメニュー : モデル > 材料 & 断面 > 非線形特性 > ファイバー要素の材料

ツリーメニュー : メニュータブ > モデリング > 材料&断面 > ファイバー要素の材料

ファイバー要素の材料の定義

ファイバー要素の材料の定義

梁要素の断面を小さなファイバーに分割して各ファイバーセルが特定の応力-ひずみ関係を持つようにします。

ファイバー材料に対する特性を定義します。

名称

名称

ファイバー要素の名前

材料タイプ

材料タイプ

履歴モデルを定義する材料を選択します

履歴ループタイプ

履歴ループタイプ

履歴モデルを定義する材料を選択します。

■ コンクリート

Kent

& Park モデル

Kent

& Park モデル

Modified Kent & Park Concrete モデルで、横拘束効果(Confinement Effect)等を考慮できます。

f'c : コンクリート圧縮強度

K : 拘束効果による圧縮強度の増加効果を表現する係数

ε_cu : 圧縮Crushing発生時のひずみ

ε_c0 : 最大圧縮強度発現時のひずみ

Z : 圧縮降伏以後、コンクリートの軟化区間の剛性を表すための係数

コンクリート標準示方書モデル

コンクリート標準示方書モデル

日本コンクリート標準示方書[耐震性能調査編, p23]のモデルで最大応力点を超えた軟化領域と残留塑性変形、

除荷再載荷時の剛性低下効果を反映しています。

fc' : コンクリートの最大圧縮強度

ε'_peak : 最大圧縮強度発現時のひずみ

道路橋示方書モデル

道路橋示方書モデル

日本道路橋示方書同解説、V耐震設計編[鉄筋拘束コンクリート、p.161]のモデルです。

地震 タイプ I : 極限ひずみと最大圧縮強度時のひずみが同じになって下降勾配(Edes)区間を持っていません。

地震タイプ II : 極限ひずみは示方規定式によって算定され、下降勾配(Edes)区間を持ちます。

Ec : コンクリートのヤング係数

σ_ck : コンクリートの設計基準強度

σ_sy : 横拘束鉄筋の降伏点

α, β : 断面補正係数

Note

円形断面の場合にはα=1.0, β=1.0

梯形断面、中空円形断面及び中空梯形断面ではα=0.2, β=0.4

A_h : 横拘束鉄筋1本当たりの断面積

s : 横拘束の間隔

d : 横拘束の拘束長で、帯筋や中間帯筋によって分割拘束された内部コンクリートの辺の中で一番長い辺の長さにする。

σ_bt : コンクリートの引張強度

σ_cc : 横拘束鉄筋で拘束されたコンクリートの強度

名古屋高速公社モデル

名古屋高速公社モデル

名古屋高速公社(名高社)のモデルとして、[コンクリートを部分的に充填した剛性橋脚の耐震性能調査(案) p.7]のモデルです。

σ_ck : コンクリートの圧縮強度

ε_cc : コンクリートの圧縮強度到達時のひずみ

K : 圧縮強度増加を反映するための係数

ε_cu : コンクリートの極限圧縮ひずみ

ε_t0 : コンクリートの最大引張強度発現しのひずみ

ε_t1 : コンクリート引張破壊発生時のひずみ

ε_tu : コンクリートの極限引張ひずみ

Trilinear Concrete

Model

Trilinear Concrete

Model

引張部と圧縮部両方を定義できるモデルであり、圧縮部はトリリニア履歴を持ちます。トリリニア履歴を定義するための

応力-ひずみで入力する方式と応力-剛性低減率で入力する方式の2つの方式があります。

σ_c1 : コンクリートの1次圧縮降伏強度

σ_c2 : コンクリートの2次圧縮降伏強度

σ_c3 : コンクリートの2次圧縮降伏以後の強度(K3算定時に必要)

ε : コンクリートの最大引張強度発現時のひずみ

ε_t1 : コンクリート引張破壊発生時のひずみ

ε_tu : コンクリートの極限引張ひずみ

ε_c1 : コンクリートの1次圧縮降伏ひずみ

ε_c2 : コンクリートの2次圧縮降伏ひずみ

ε_c3 : コンクリートの2次圧縮降伏以後のひずみ(K3算定時に必要)

ε_cu : コンクリートの3次圧縮降伏ひずみ

K1 : コンクリートの初期剛性

K2/K1 : コンクリートの1次降伏後の剛性と初期剛性の比

K3/K1 : コンクリートの2次降伏後の剛性と初期剛性の比

ε_cu : コンクリートの3次圧縮降伏ひずみ

Note

'σ - ε'入力方式で、ε_c1~ε_c3を入力した状態で、'σ - α'入力方式を選択すると自動で

剛性K1, K2/K1, K3/K1を計算してくれます。その逆も自動で計算されます。

■ Steel

Menegotto-Pintoモデル

Menegotto-Pintoモデル

Menegotto and PintoのSteelモデルをFilippouなどが修正したモデルです。

f_y : 鉄筋の降伏強度

E : 鉄筋の初期剛性

b : 降伏後、鉄筋の剛性と初期剛性の比

R0, a1, a2 : 降伏後、鉄筋の応力-ひずみ曲線挙動状態を定義する常数

バイリニアモデル

バイリニアモデル

一般的な対称バイリニア(Bilinear)鉄筋モデルです。

f_y : 鉄筋の降伏強度

E1 : 鉄筋の初期剛性

E2/E1: 降伏後の鉄筋の剛性と初期剛性の比

![]() Uバイリニアモデル(バウシンガー効果考慮)

Uバイリニアモデル(バウシンガー効果考慮)

一般的なバイリニア型鉄筋モデルを発展させたモデルとして、降伏後の鉄筋の剛性を任意で定義できるし、

鉄筋の座屈と破断などを考慮できます。

σ_y : 引張側圧縮強度

σ_cy : 圧縮側圧縮強度

ε1 : 鉄筋の圧縮座屈発生時のひずみ

ε2 : 引張降伏後の鉄筋破断発生時のひずみ

E1 : 鉄筋の初期剛性

E2 : 引張降伏後の鉄筋の剛性

E3 : 載荷時に鉄筋の降伏以後の剛性

E4 : 圧縮降伏以後の鉄筋の剛性(?-?値を指定すると負勾配を考慮することができます。)

E5 : 圧縮降伏が発生した鉄筋の座屈以後の剛性

Trilinear Steel Model

Trilinear Steel Model

3つの勾配を持つトリリニアモデルとして、履歴入力を応力-ひずみの座標で入力する方式と剛性の低減率で

入力する方式の2つがあります。

σ1y : 引張側1次降伏強度

σ2y : 引張側2次降伏強度

σ3y : 引張側2次降伏後強度(K3算定時に必要)

σ'1y : 圧縮側1次降伏強度

σ'2y : 圧縮側2次降伏強度

σ'3y : 圧縮側2次降伏後強度(K5算定時に必要)

ε1y : 引張側1次降伏ひずみ

ε2y : 引張側2次降伏ひずみ

ε3y : 引張側2次降伏後ひずみ(K3算定時に必要)

ε'1y : 圧縮側1次降伏ひずみ

ε'2y : 圧縮側2次降伏ひずみ

ε'3y : 圧縮側2次降伏後ひずみ(K5算定時に必要)

K : 鉄筋の初期剛性

K2/K1 : 1次引張降伏後の鉄筋の剛性と初期剛性の比

K3/K1 : 2次引張降伏後の鉄筋の剛性と初期剛性の比

K4/K1 : 1次圧縮降伏後の鉄筋の剛性と初期剛性の比

K5/K1 : 2次圧縮降伏後の鉄筋の剛性と初期剛性の比

Note

'σ - ε'入力方式で、ε1y~ε'3yを入力した状態で、'σ - α'入力方式に変換すると自動でそのひずみに該当する

剛性K1, K2/K1, K3/K1を計算してくれます。その逆も自動で計算されます。