| 功能说明 |

|

|

|

5.2.2.1.1

正截面承载力计算 |

|

本节讲述梁构件的正截面设计、斜截面设计与扭曲截面设计。梁构件包括普通连续梁、框架梁、框支梁及深受弯梁。 |

|

1. 正截面受弯承载力计算(仅承受弯矩和剪力作用的构件)

(1)矩形截面或翼缘位于受拉边的倒T形截面梁

矩形截面或翼缘位于受拉边的倒T形截面梁的正截面受弯承载力应符合下列规定: |

|

(5.2.2-1) (5.2.2-1)

|

|

混凝土受压区高度

x 按下列公式确定: |

|

(5.2.2-2) (5.2.2-2)

|

|

混凝土受压区高度

x 应符合下列条件: |

|

(5.2.2-3) (5.2.2-3)

(5.2.2-4) (5.2.2-4) |

|

式中:

M

—— 弯矩设计值;

α1

—— 系数;

fc

—— 混凝土轴心抗压强度设计值;

As、A's

—— 受拉区、受压区纵向普通钢筋的截面面积;

fy、f'y

—— 受拉钢筋抗拉强度设计值、受压钢筋抗压强度设计值;

b

—— 矩形截面的宽度或倒T形截面的腹板宽度;

h0

—— 截面有效高度,h0=h–as,其中h为截面高度;

as —— 受拉区纵筋合力点至截面受压边缘的距离;

a's

—— 受压区纵筋合力点至截面受拉边缘的距离。 |

|

(5.2.2-5) (5.2.2-5)

(5.2.2-6) (5.2.2-6)

|

|

则公式可改写为 |

|

(5.2.2-7) (5.2.2-7)

(5.2.2-8) (5.2.2-8)

|

|

(2)翼缘位于受压区的T形、I形截面梁

翼缘位于受压区的T形、I形截面梁,其正截面受弯承载力应分别符合下列规定:

当满足下列条件时: |

|

(5.2.2-9) (5.2.2-9)

|

|

应按宽度为b'f的矩形截面计算;

当不满足公式(5.2.2-9)的条件时: |

|

(5.2.2-10) (5.2.2-10)

|

|

混凝土受压区高度按下列公式确定: |

|

(5.2.2-11) (5.2.2-11) |

|

混凝土受压区高度 x 应符合下列条件: |

|

(5.2.2-12) (5.2.2-12)

(5.2.2-13) (5.2.2-13) |

|

式中:

h'f —— T形、I形截面受压区的翼缘高度;

b'f —— T形、I形截面受压区的翼缘计算宽度。

|

|

(3)箱形截面梁

箱形截面梁可按以下要求转化为I形截面梁进行受弯承载力计算:

将箱形截面的高作为I形截面的高,箱形截面的两侧壁厚之和作为I形截面腹板宽,箱形截面上下壁厚分别作为I形截面上下翼缘的高,箱形截面的宽作为I形截面上下翼缘的宽。

当由构造要求或按正常使用极限状态验算要求配置的纵向受拉钢筋截面面积大于受弯承载力要求的配筋面积时,按公式(5.2.2-2),公式(5.2.2-10)或公式(5.2.2-11)计算的混凝土受压区高度x,可仅计入受弯承载力条件所需的纵向受拉钢筋截面面积。

在计算中如果计入了纵向受压钢筋,就应满足(5.2.2-4)的条件;当不满足此条件时,正截面受弯承载力应符合下列规定: |

|

|

|

(5.2.2-14) (5.2.2-14)

|

|

|

|

如在正截面受弯承载力计算中不计入普通受压钢筋,则不必考虑公式(5.2.2-4)的限制。

2.

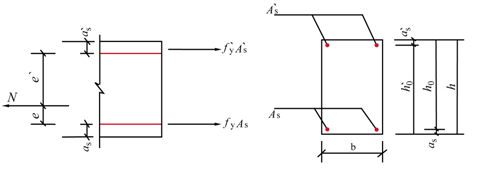

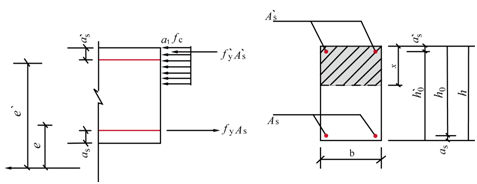

正截面偏心受拉承载力计算

矩形截面偏心受拉梁的正截面受拉承载力应符合下列规定: |

|

|

|

(1)小偏心受拉梁

当轴向拉力作用在钢筋As的合力点和A's的合力点之间时;

其中,当

fy > 300N/mm2仍应按 300N/mm2取用。

(2)大偏心受拉梁

当轴向拉力不作用在钢筋As的合力点和A's的合力点之间时: |

|

|

|

(a)小偏心受拉梁

(b)大偏心受拉梁 |

|

图5.2.2.1-1 矩形截面偏心受拉梁正截面受拉承载力计算 |

|

|

|

(5.2.2-19) (5.2.2-19)

(5.2.2-20) (5.2.2-20)

(5.2.2-21) (5.2.2-21)

|

|

|

|

此时,混凝土受压区的高度应满足x≤ξbh0的要求。当计算中计入纵向普通受压钢筋时,尚应满足x≥2a's的条件;当不满足时,可按公式(5.2.2-16)计算。

用公式(5.2.2-19)、(5.2.2-20)计算大偏心受拉梁正截面受拉承载力时,可先令

x =ξbh0,再求受拉钢筋截面面积As及受压钢筋截面面积A's。

3.

深受弯梁正截面受弯承载力计算

l0/h<5.0的简支钢筋混凝土单跨梁或多跨连续梁宜按深受弯梁进行设计,此处h为梁截面高度;l0为梁的计算跨度,可取支座中心线之间的距离和1.15ln(ln为梁的净跨)两者中的较小值。l0/h≤2.0的简支钢筋混凝土单跨梁和l0/h≤2.5的简支钢筋混凝土多跨连续梁成为深梁。

钢筋混凝土深受弯梁的正截面受弯承载力应符合下列规定: |

|

|

|

(5.2.2-22) (5.2.2-22)

(5.2.2-23) (5.2.2-23)

(5.2.2-24) (5.2.2-24)

|

|

|

|

当l0<h时,取内力臂

z=0.6l0。 |

|

式中:

x

—— 截面受压区高度,当x<0.2h0时,取x=0.2h0

;

h0

—— 截面有效高度:h0

=h-as,其中h为截面高度;当l0/h≤2.0时,跨中截面as取0.1h,支座截面as取0.2h;当l0/h>2.0时,as按受拉区纵向钢筋截面中心至受拉边缘的实际距离取用。 |

|

|

|

|

|

5.2.2.1.2 截面有效高度取值 |

|

结构大师程序中,纵向受力钢筋的混凝土保护层作为参数输入,程序假定梁的钢筋直径为25mm,单排配筋时取h0

=h-保护层厚度-12.5。当单排配筋的配筋率大于1%时,程序自动按双排配筋重新计算,此时,假定钢筋直径为小于等于25mm,取两层钢筋之间的净间距25mm,取h0

=h-保护层厚度-37.5。 |

|

|

|

5.2.2.1.3 单筋截面与双筋截面 |

|

结构大师程序中,计算配筋面积时,先按单筋截面计算所需配筋面积,若ξ

=ξb,再按双筋截面计算配筋。双筋截面配筋计算时,取ξ=ξb使纵向受力钢筋的总用钢量(As+A's)接近最小值。 |

|

|

|

5.2.2.1.4 框架梁梁端截面抗震要求 |

|

考虑地震作用组合的框架梁,在计算中,计入纵向受压钢筋的梁端混凝土受压区高度应符合下列要求:

一级抗震等级:

x≤0.25h0

二、三级抗震等级:

x≤0.35h0

框架梁梁端截面的底部和顶部纵向受力钢筋截面面积的比值,除按计算确定外,一级抗震等级不应小于0.5,二、三级抗震等级不应小于0.3。 |

|

|

|

5.2.2.1.5 防空地下室结构中受弯梁的延性比控制 |

|

防空地下室结构中受弯梁按弹塑性工作阶段设计时,受拉钢筋配筋率不宜大于1.5%,当大于1.5%时,允许延性比[β]值应满足下式:

(5.2.2-25) (5.2.2-25)

(5.2.2-26) (5.2.2-26)

对受弯构件,[β]取3.0。

式中:

x ——

混凝土受压区高度;

ρ、ρ'

—— 纵向受拉钢筋、受压钢筋配筋率;

h0 ——

截面有效高度,T形、I形截面受压区的翼缘计算宽度;

fyd

—— 钢筋抗拉动力强度设计值;

fcd

—— 混凝土轴心抗压动力强度设计值。 |

|

|

|

5.2.2.1.6 梁纵向钢筋的最小配筋率和最大配筋率 |

|

1.

框架梁及框支梁

(1)框架梁纵向受拉钢筋最小配筋率及框支梁上、下部纵向钢筋的最小配筋率应符合表5.2.2-1的规定。 |

|

框架梁及框支梁上、下部纵向受拉钢筋的最小配筋百分率(%)

表 5.2.2-1 |

|

抗震等级 |

框架梁中位置 |

框支梁 |

|

支座 |

跨中 |

|

特一级 |

max(0.40,80ft/fy) |

max(0.30,65 ft/fy) |

0.6 |

|

一级 |

max(0.40,80 ft/fy) |

max(0.30,65 ft/fy) |

0.5 |

|

二级 |

max(0.30,65 ft/fy) |

max(0.25,55 ft/fy) |

0.4 |

|

三、四级 |

max(0.25,55 ft/fy) |

max(0.20,45 ft/fy) |

0.3 |

|

|

注:小偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按构件的全截面面积计算;受弯构件、大偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按全截面面积扣除受压翼缘面积(b'f-b)h'f后的截面面积计算。偏心受拉构件受压钢筋的配筋率应按构件的全截面面积计算。 |

|

(2)抗震设计梁端纵向受拉钢筋的最大配筋率

抗震设计时框架梁梁端的纵向受拉钢筋最大配筋率ρmax=As/(bh0)为2.5%。

2.

深受弯梁最小配筋率

(1)l0/h≤2.0的简支钢筋混凝土单跨梁和l0/h≤2.5的简支钢筋混凝土多跨连续梁(深梁)

深梁的纵向受拉钢筋配筋率ρ=As/(bh),当采用HPB235钢筋时,不宜小于0.25%;当采用HRB335、HRB400、RRB400钢筋时,不宜小于0.20%。

(2)2.0<l0/h<5.0的简支单跨梁及2.5<l0/h<5.0简支多跨梁

深受弯梁中非深梁构件的纵向受拉钢筋的最小配筋率ρmin不应小于0.2和45

ft/fy中的较大值。

3.

防空地下室结构中梁的纵向受力钢筋最小配筋率与最大配筋率

(1)防空地下室结构中梁的纵向受力钢筋最小配筋率

承受核爆动荷载的连续梁与框架梁,其纵向受力钢筋的配筋率最小值应符合表5.2.2-2的规定。 |

|

防空地下室结构中梁纵向钢筋的最小配筋率(%) 表

5.2.2-2 |

|

分 类 |

混凝土强度等级 |

|

C20 |

C25~C35 |

C40~C55 |

C60~C80 |

|

偏心受拉构件的受压钢筋 |

0.20 |

|

受弯构件、偏心受拉构件的受拉钢筋 |

0.20 |

0.25

|

0.30 |

0.35 |

|

|

|

|

(2)防空地下室结构中梁的纵向受拉钢筋最大配筋率

按弹塑性工作阶段设计的受弯连续梁与框架梁,跨中截面及梁端截面受拉钢筋最大配筋率ρmax=As/(bh0)

均不宜大于表5.2.2-3的规定。 |

|

防空地下室结构中梁纵向受拉钢筋的最大配筋率(%)

表 5.2.2-3

|

|

混凝土强度等级 |

C20 |

C25 |

≥C30 |

|

HRB335级钢筋 |

1.7

|

2.2 |

2.5 |

|

HRB400级钢筋 |

1.6 |

2.0

|

2.4 |

|

RRB400级钢筋 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|