| 功能说明 |

非抗震设计时,剪力墙端部应按构造配置不少于4根12mm或2根16mm的纵向钢筋,沿纵向钢筋方向应配置直径不小于6mm、间距为250mm的拉筋。

抗震设计时,剪力墙两端及洞口两侧应设置约束边缘构件或构造边缘构件。

一、二级抗震等级的剪力墙结构和框架-剪力墙结构中的剪力墙,在重力荷载代表值作用下,当墙肢底截面轴压比大于表4规定的界限值时,其底部加强部位及其以上一层墙肢应设置约束边缘构件,当小于表5.2.4-4规定的界限值时,宜设置构造边缘构件。

|

|

|

|

设置约束边缘构件或构造边缘构件的界限轴压比

表

5.2.4-4 |

|

抗震等级(设防烈度) |

特一级、一级(9度) |

特一级、一级(8度) |

二级 |

|

轴压比 |

0.1 |

0.2 |

0.3 |

|

|

|

|

一、二级抗震等级的剪力墙结构和框架-剪力墙结构中的一般部位剪力墙以及三、四级抗震等级剪力墙结构、框架-剪力墙结构中的剪力墙,应设置构造边缘构件。

框架-核心筒结构的核心筒、筒中筒结构的内筒,除应满足上述对剪力墙结构和框架-剪力墙结构中的剪力墙要求外,一、二级抗震等级时,筒体角部应沿全高设置约束边缘构件,约束边缘构件沿墙肢的长度应取墙肢截面高度的1/4,在底部加强部位,筒体角部的约束边缘构件应全部采用箍筋。

部分框支剪力墙结构中,一、二级抗震等级落地剪力墙的底部加强部位及以上一层的墙肢,剪力墙梁端应设置翼墙或端柱,并在剪力墙两端及洞口两侧设置约束边缘构件;不落地剪力墙,应在底部加强部位及以上一层的墙肢两端设置约束边缘构件。

1. 约束边缘构件 |

|

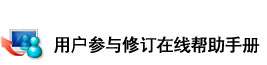

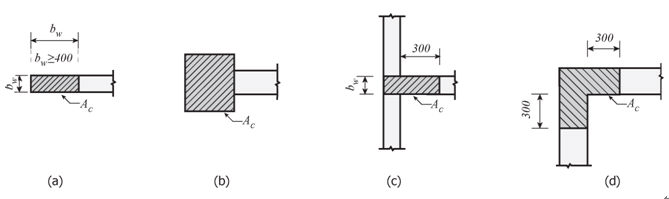

约束边缘构件(暗柱、端柱、翼墙和转角墙,见图5.2.4.5-1)沿墙肢的长度lc、配箍特征值λv及阴影区内纵向钢筋的最小截面面积Asmin宜满足表5.2.4-5的要求,箍筋的配置范围及相应的配箍特征值λv和λv/2的区域如图2所示,其体积配筋率

ρv应按下式计算: |

|

(5.2.4-25) (5.2.4-25) |

|

箍筋或拉筋沿竖向的间距,对一级抗震等级不宜大于100mm,对二级抗震等级不宜大于150mm。 |

|

|

|

|

|

(a)暗柱;(b)端柱;(c)翼墙;(d)转角墙

1——配箍特征值为λv的区域;2——配箍特征值为λv/2的区域

图5.2.4.5-1

剪力墙的约束边缘构件 |

|

|

|

约束边缘构件的lc、λv及Asmin

表

5.2.4-5 |

|

抗震等级(设防烈度) |

特一级、一级(9度) |

特一级、一级(8度) |

二级 |

|

λv |

0.2 |

0.2 |

0.2 |

|

lc

(mm) |

暗柱

端柱、翼墙、转角墙 |

Max(0.25hw、1.5bw、450)

Max(0.2hw、1.5bw、450) |

Max(0.2hw、1.5bw、450)

Max(0.15hw、1.5bw、450) |

Max(0.2hw、1.5bw、450)

Max(0.15hw、1.5bw、450) |

|

Asmin |

0.012Ac |

0.012Ac |

0.010Ac |

|

|

注:

(1)翼墙长度小于其厚度3倍时,视为无翼缘剪力墙;端柱截面边长小于墙厚2倍时,视为无端柱剪力墙;

(2)约束边缘构件沿墙肢长度lc除满足表中要求外,当有端柱、翼墙或转角墙时,尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度加300mm;

(3)对框架-核心筒结构的核心筒及筒中筒结构的内筒,一、二级抗震等级筒体角部的lc应取墙肢截面高度的1/4;

(4)Ac为边缘构件阴影部分面积,hw为剪力墙墙肢的长度。 |

|

|

|

2.

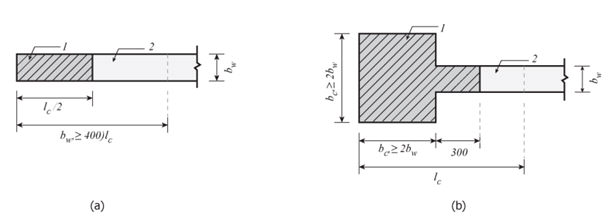

构造边缘构件

剪力墙端部设置的构造边缘构件的范围,应按图5.2.4.5-2采用。构造边缘构件的纵筋除应满足计算要求外,尚应符合表5.2.4-6的要求。 |

|

|

|

|

|

(a)暗柱;(b)端柱;(c)翼墙;(d)转角墙

图5.2.4.5-2 剪力墙的构造边缘构件 |

|

|

|

构造边缘构件的构造配筋要求 表5.2.4-6 |

|

抗震等级 |

底部加强部位 |

其他部位 |

|

|

纵向钢筋最小配筋量 |

纵向钢筋最小配筋量 |

|

一 |

Max(0.010Ac,6Φ16) |

Max(0.008 Ac,6Φ14) |

|

二 |

Max(0.008 Ac,6Φ14) |

Max(0.006 Ac,6Φ12) |

|

三 |

Max(0.005 Ac,4Φ12) |

Max(0.004 Ac,4Φ12) |

|

四 |

Max(0.005 Ac,4Φ12) |

Max(0.004 Ac,4Φ12) |

|

|

注:

(1)Ac为边缘构件阴影部分面积;

(2)对非底部加强部位,拉筋的水平间距不应大于纵向钢筋间距的两倍,转角处宜设置箍筋。 |

|

|

|

|

1 |

|

|

|