L.1.1

多层砌体结构及与砌体结构周期相当的结构采用隔震设计时,上部结构的总水平地震作用可按本规范式(5.2.1-1)简化计算,但应符合下列规定:

1. 水平向减震系数,宜根据隔震后整个体系的基本周期,按下式确定:

(L.1.1-1)

式中

:水平向减震系数;

:地震影响系数的阻尼调整系数,根据隔震层等效阻尼按本规范第5.1.5条确定:

:地震影响系数的曲线下降段衰减指数,根据隔震层等效阻尼按本规范第5.1.5条确定;

:砌体结构采用隔震方案时的设计特征周期,根据本地区所属的设计地震分组按本规范第5.1.4条确定,但小于0.4s时应按0.4s采用:

:隔震后体系的基本周期,不应大于2.0s和5倍特征周期的较大值。

2. 与砌体结构周期相当的结构,其水平向减震系数宜根据隔震后整个体系的基本周期,按下式确定:

(L.1.1-2)

式中

:非隔震结构的计算周期,当小于特征周期时应采用特征周期的数值;

:隔震后体系的基本周期,不应大于5倍特征周期值;

:特征周期;其余符号同上。

3. 砌体结构及与其基本周期相当的结构,隔震后体系的基本周期可按下式计算:

(L.1.1-3)

式中

:隔震体系的基本周期:

:隔震层以上结构的重力荷载代表值;

:隔震层的水平动刚度,可按本规范第12.2.4条的规定计算;

:重力加速度。

L.1.2

砌体结构及与其基本周期相当的结构,隔震层在罕遇地震下的水平剪力可按下式计算:

(L.1.2)

式中

:隔震层在罕遇地震下的水平剪力。

L.1.3

砌体结构及与其基本周期相当的结构,隔震层质心处在罕遇地震下的水平位移可按下式计算:

式中

:近场系数;甲、乙类建筑距发震断层5km以内取1.5;5~10km取1.25;10km以远取1.0;丙类建筑可取1.0;

:罕遇地震下的地震影响系数值,可根据隔震层参数,按本规范第5.1.5条的规定进行计算;

:罕遇地震下隔震层的水平动刚度,应按本规范第12.2.4条的有关规定采用。

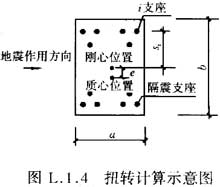

L.1.4

当隔震支座的平面布置为矩形或接近于矩形,但上部结构的质心与隔震层刚度中心不重合时,隔震支座扭转影响系数可按下列方法确定:

1. 仅考虑单向地震作用的扭转时,扭转影响系数可按下列公式估计:

(L.1.4-1)

式中

:上部结构质心与隔震层刚度中心在垂直于地震作用方向的偏心距;

:第i个隔震支座与隔震层刚度中心在垂直于地震作用方向的距离;

、

:隔震层平面的两个边长。

对边支座,其扭转影响系数不宜小于1.15;当隔震层和上部结构采取有效的抗扭措施后或扭转周期小于平动周期的70%,扭转影响系数可取1.15。

2. 同时考虑双向地震作用的扭转时,扭转影响系数可仍按式(L.1.4-1)计算,但其中的偏心距值(e)应采用下列公式中的较大值替代:

式中

:

方向地震作用时的偏心距。

对边支座,其扭转影响系数不宜小于1.2。

L.1.5

砌体结构按本规范第12.2.5条规定进行竖向地震作用下的抗震验算时,砌体抗震抗剪强度的正应力影响系数,宜按减去竖向地震作用效应后的平均压应力取值。

L.1.6

砌体结构的隔震层顶部各纵、横梁均可按承受均布荷载的单跨简支梁或多跨连续梁计算。坞布荷载可按本规范第7.2.5条关于底部框架砖房的钢筋混凝土托墙梁的规定取值;当按连续梁算出的正弯矩小于单跨简支梁跨中弯矩的0.8倍时,应按0.8倍单跨简支梁跨中弯矩配筋。

L.2.1

当水平向减震系数不大于0.40时(设置阻尼器时为0.38),丙类建筑的多层砌体结构,房屋的层数、总高度和高宽比限值,可按本规范第7.1节中降低一度的有关规定采用。

L.2.2

砌体结构隔震层的构造应符合下列规定:

1. 多层砌体房屋的隔震层位于地下室顶部时,隔震支座不宜直接放置在砌体墙上,并应验算砌体的局部承压。

2. 隔震层顶部纵、横梁的构造均应符合本规范第7.5.8条关于底部框架砖房的钢筋混凝土托墙梁的要求。

L.2.3

丙类建筑隔震后上部砌体结构的抗震构造措施应符合下列要求:

1. 承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离及圈梁的截面和配筋构造,仍应符合本规范第7.1节和第7.3、7.4节的有关规定。

2. 多层砖砌体房屋的钢筋混凝土构造柱设置,水平向减震系数大于0.40时(设置阻尼器时为0.38),仍应符合本规范表7.3.1的规定;(7~9)度,水平向减震系数不大于0.40时(设置阻尼器时为0.38),应符合表L.2.3-1的规定。

表L.2.3-1

|

隔震后砖房构造柱设置要求 |

||||

|

房屋层数 |

设置部位 |

|||

|

7度 |

8度 |

9度 |

||

|

三、四 |

二、三 |

|

楼、电梯间四角,楼梯斜段上下端对应的墙体处;外墙四角和对应转角;错层部位横墙与外纵墙交接处,较大洞口两侧,大房间内外墙交接处 |

每隔12m或单元横墙与外墙交接处 |

|

五 |

四 |

二 |

每隔三开间的横墙与外墙交接处 | |

|

六 |

五 |

三、四 |

隔开间横墙(轴线)与外墙交接处,山墙与内纵墙交接处;9度四层,外纵墙与内墙(轴线)交接处 | |

|

七 |

六、七 |

五 |

内墙(轴线)与外墙交接处,内墙局部较小墙垛处;8度七层,内纵墙与隔开间横墙交接处;9度时内纵墙与横墙(轴线)交接处 | |

3. 混凝土小砌块房屋芯柱的设置,水平向减震系数大于0.40时(设置阻尾器时为0.38),仍应符合本规范表7.4.1的规定;(7~9)度,当水平向减震系数不大于0.40时(设置阻尼器时为0.38),应符合表L.2.3-2的规定。

表L.2.3-2

|

隔震后混凝土小型空心砌块房屋芯柱设置要求 |

||||

|

房屋层数 |

设置部位 |

设置数量 | ||

|

7度 |

8度 |

9度 |

||

|

三、四 |

二、三 |

|

外墙转角,楼梯间四角,大房间内外墙交接处;每隔16m或单元横墙与外墙交接处 |

外墙转角,灌实3个孔 内外墙交接处,灌实4个孔 |

|

五 |

四 |

二 |

外墙转角,楼梯间四角,大房间内外墙交接处,山墙与内纵墙交接处,隔三开间横墙(轴线)与外纵墙交接处 |

|

|

六 |

五 |

三 |

外墙转角,楼梯间四角,大房间内外墙交接处;隔开间横墙(轴线)与外纵墙交接处,山墙与内纵墙交接处;8、9度时,外纵墙与横墙(轴线)交接处,大洞口两侧 |

外墙转角,灌实5个孔 内外墙交接处,灌实5个孔 洞口两侧各灌实1个孔 |

|

七 |

六 |

四 |

外墙转角,楼梯间四角,各内墙(轴线)与外纵墙交接处;内纵墙与横墙(轴线)交接处;8、9度时洞口两侧 |

外墙转角,灌实7个孔 内外墙交接处,灌实4个孔 内墙交接处,灌实4~5个孔,洞口两侧各灌实1个孔 |

4. 上部结构的其他抗震构造措施,水平向减系数大于0.40时(设置阻尼器时为0.38)仍按本规范第7章的相应规定采用;(7~9)度,水平向减震系数不大于0.40时(设置阻尼器时为0.38),可按本规范第7章降低一度的相应规定采用。