第9.1.1条

混凝土板按下列原则进行计算:

1 两对边支承的板应按单向板计算;

2 四边支承的板应按下列规定计算:

1)当长边与短边长度之比小于或等于2.0 时,应按双向板计算;

2)当长边与短边长度之比大于2.0,但小于3.0 时,宜按双向板计算;当按沿短边方向受力的单向板计算时,应沿长边方向布置足够数量的构造钢筋;

3)当长边与短边长度之比大于或等于3.0 时,宜按沿短边方向受力的单向板计算。

第9.1.2条

现浇混凝土板的尺寸宜符合下列规定:

1 板的跨厚比:钢筋混凝土单向板不大于30,双向板不大于40;无梁支承的有柱帽板不大于35,无梁支承的无柱帽板不大于30。预应力板可适当增加;当板的荷载、跨度较大时宜适当减小。

2 现浇钢筋混凝土板的厚度不应小于表 9.1.2 规定的数值。

表9.1.2

|

现浇钢筋混凝土板的最小厚度(mm) |

||

|---|---|---|

|

板 的 类 别 |

最小厚度 | |

|

单向板 |

屋面板 |

60 |

|

民用建筑楼板 |

60 | |

|

工业建筑楼板 |

70 | |

|

行车道下的楼板 |

80 | |

|

双向板 |

80 | |

|

密肋楼盖 |

面板 |

50 |

|

肋高 |

250 | |

|

悬臂板(固定端) |

悬臂长度不大于500mm |

60 |

|

悬臂长度 1200mm |

100 | |

|

无梁楼板 |

150 | |

|

现浇空心楼盖 |

200 | |

※注:

当采取有效措施时,预制板面板的最小厚度可取40mm。

第9.1.3条

板中受力钢筋的间距,当板厚不大于 150mm 时不宜大于200mm;当板厚大于150mm 时不宜大于板厚的1.5 倍,且不宜大于250mm。

第9.1.4条

采用分离式配筋的多跨板,板底钢筋宜全部伸入支座;支座负弯矩钢筋向跨内延伸的长度应根据负弯矩图确定,并满足钢筋锚固的要求。

简支板或连续板下部纵向受力钢筋伸入支座的锚固长度不应小于钢筋直径的5 倍,且宜伸至支座中心线。当连续板内温度、收缩应力较大时,伸入支座的长度宜适当增加。

第9.1.5条

现浇混凝土空心楼板的体积空心率不宜大于 50%。

采用箱型内孔时,顶板厚度不应小于肋间净距的1/15且不应小于50mm。当底板配置受力钢筋时,其厚度不应小于50mm。内孔间肋宽与内孔高度比不宜小于1/4,且肋宽不应小于60mm,对预应力板不应小于80mm。

采用管型内孔时,孔顶、孔底板厚均不应小于40mm,肋宽与内孔径之比不宜小于1/5,且肋宽不应小于50mm,对预应力板不应小于60mm。

第9.1.6条

按简支边或非受力边设计的现浇混凝土板,当与混凝土梁、墙整体浇筑或嵌固在砌体墙内时,应设置垂直于板边的板面构造钢筋,并符合下列要求:

1 钢筋直径不宜小于8mm,间距不宜大于200mm,且单位宽度内的配筋面积不宜小于跨中相应方向板底钢筋截面面积的1/3。与混凝土梁、混凝土墙整体浇筑单向板的非受力方向,钢筋截面面积尚不宜小于受力方向跨中板底钢筋截面面积的1/3;

2 该构造钢筋从混凝土梁边、混凝土墙边伸入板内的长度不宜小于l0/4,砌体墙支座处钢筋伸入板边的长度不宜小于l0/7,其中计算跨度l0 对单向板按受力方向考虑、对双向板按短边方向考虑;

3 在柱角或墙阳角处的楼板凹角部位,钢筋伸入板内的长度应从柱边或墙边算起;

4 板角部分的钢筋应沿两个垂直方向布置,或按放射状、斜向平行布置,并按受拉钢筋在梁内、墙内或柱内锚固。

第9.1.7条

当按单向板设计时,应在垂直于受力的方向布置分布钢筋,其配筋率不宜小于受力钢筋的15%,且不宜小于0.15%;分布钢筋直径不宜小于6mm,间距不宜大于250mm;当集中荷载较大时,分布钢筋的配筋面积尚应增加,且间距不宜大于200mm。

当有实践经验或可靠措施时,预制单向板的分布钢筋可不受本条的限制。

第9.1.8条

在温度、收缩应力较大的现浇板区域,应在板的表面双向配置防裂构造钢筋。配筋率均不宜小于0.10%,间距不宜大于200mm。防裂构造钢筋可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置钢筋并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固。

楼板平面的瓶颈部位宜适当增加板厚和配筋。沿板的洞边、凹角部位宜加配防裂构造钢筋,并采取可靠的锚固措施。

第9.1.9条

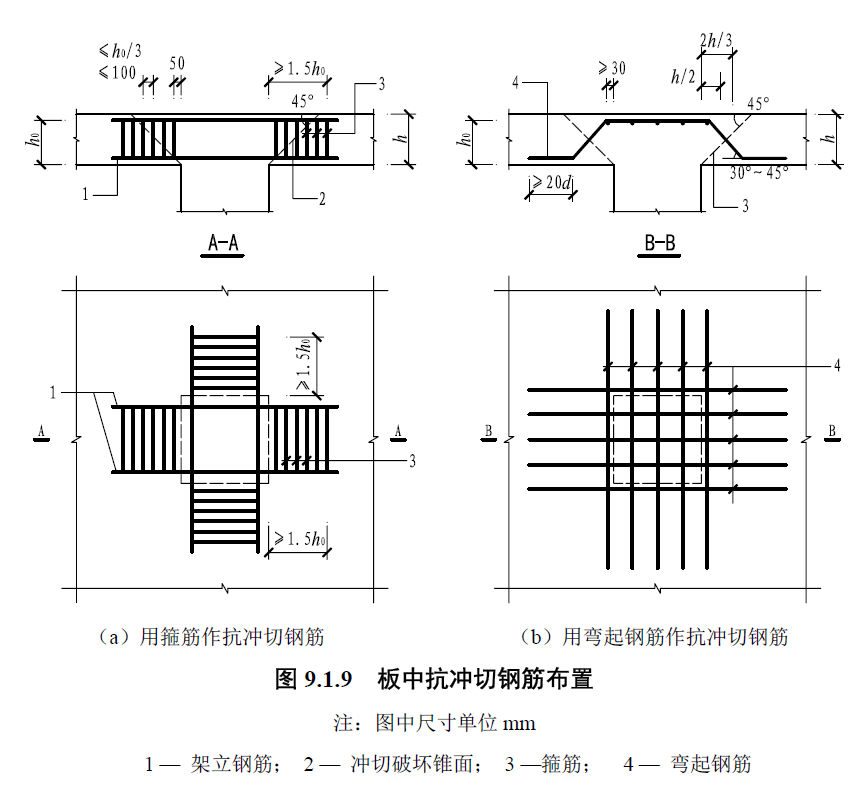

混凝土板中配置抗冲切箍筋或弯起钢筋时,应符合下列构造要求:

1 板的厚度不应小于200mm;

2 按计算所需的箍筋及相应的架立钢筋应配置在与45°冲切破坏锥面相交的范围内,且从集中荷载作用面或柱截面边缘向外的分布长度不应小于1.5 0 h(图9.1.9 a);箍筋直径不应小于6mm,且应做成封闭式,间距不应大于h0 / 3,且不应大于100mm;

3 按计算所需弯起钢筋的弯起角度可根据板的厚度在30°~45°之间选取;弯起钢筋的倾斜段应与冲切破坏锥面相交(图9.1.9 b),其交点应在集中荷载作用面或柱截面边缘以外(1/2~2/3)h 的范围内。弯起钢筋直径不宜小于12mm,且每一方向不宜少于3 根。

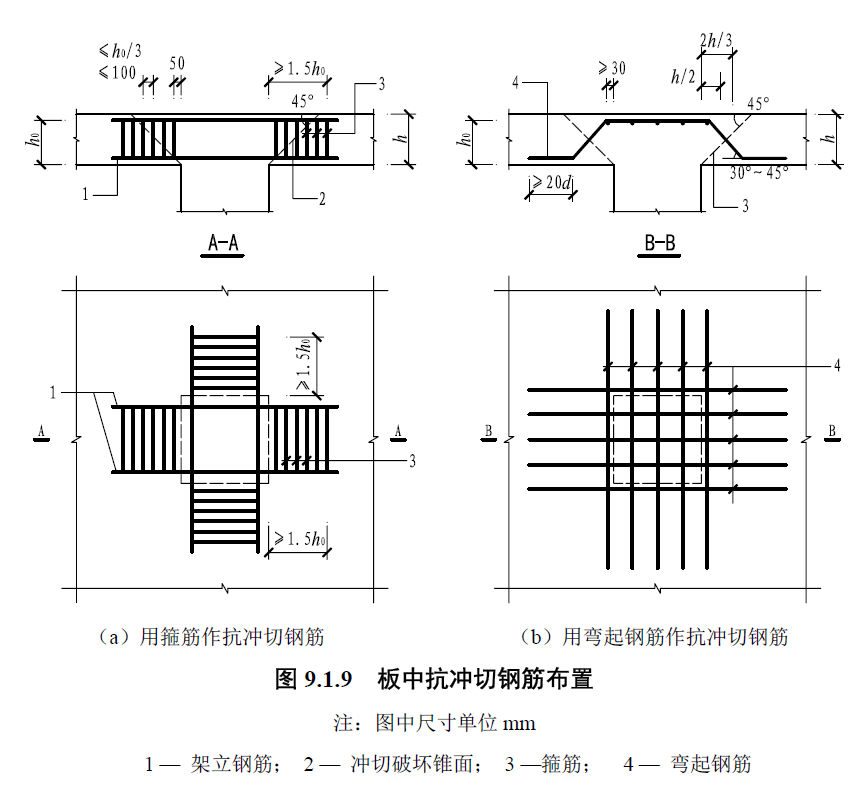

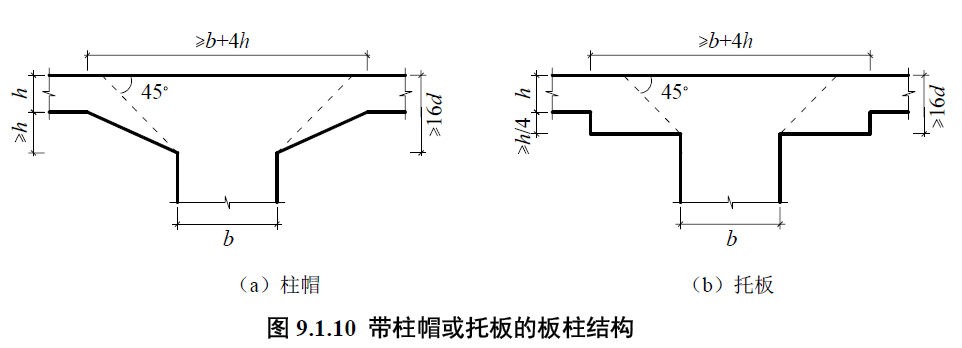

第9.1.10条

板柱节点可采用带柱帽或托板的结构形式。板柱节点的形状、尺寸应包容45°的冲切破坏锥体,并应满足受冲切承载力的要求。

柱帽的高度不应小于板的厚度 h;托板的厚度不应小于h/4。柱帽高度或托板厚度与板厚之和不宜小于16d,d 为柱中主筋的最大直径。柱帽或托板在平面两个方向上的尺寸均不宜小于同方向上柱截面宽度b 加4h 的数值(图9.1.10)

9.1.10 混凝土厚板及卧置于地基上的基础筏板,当板的厚度大于2m 时,除应沿板的上、下表面布置的纵、横方向钢筋外,尚宜在板厚度不超过1m 范围内设置与板面平行的构造钢筋网片,网片钢筋直径不宜小于12mm,纵横方向的间距不宜大于200mm。

第9.1.11条

当混凝土板的厚度不小于150mm 时,对板的无支承边的端部,宜设置U形构造钢筋并与板顶、板底的钢筋搭接,搭接长度不应小于2 倍板厚。也可采用

板面、板底钢筋分别向下、上弯折搭接的形式。