3.4.1

在高层建筑的一个独立结构单元内,结构平面形状宜简单、规则,质量、刚度和承载力分布宜均匀。不应采用严重不规则的平面布置。

3.4.2

高层建筑宜选用风作用效应较小的平面形状。

3.4.3

抗震设计的混凝土高层建筑,其平面布置宜符合下列规定:

1 平面宜简单、规则、对称,减少偏心;

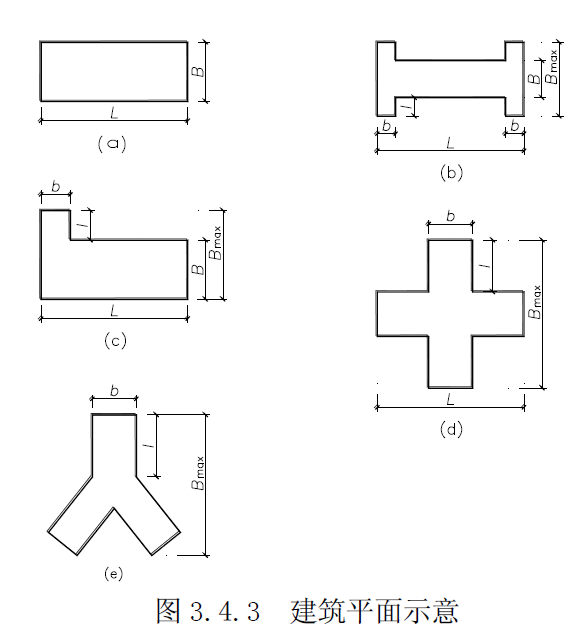

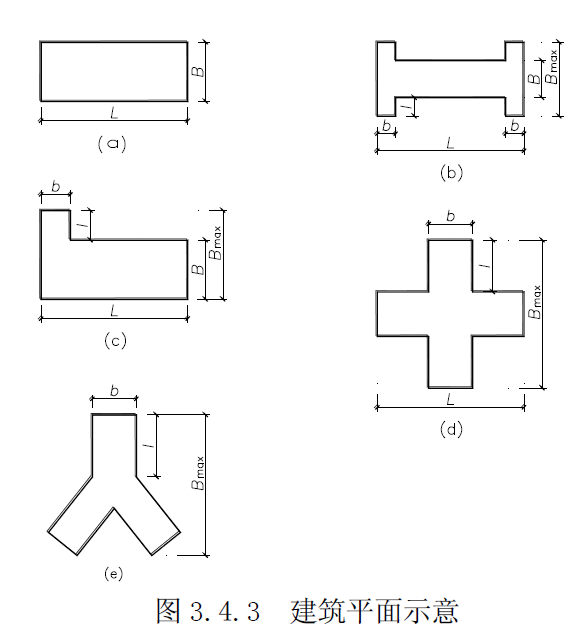

2 平面长度不宜过长(图3.4.3),L/ B宜符合表3.4.3的要求;

表3.4.3

|

平面尺寸及突出部位尺寸的比值限值 |

|||

|

设防烈度 |

L/ B |

l / Bmax |

l / b |

|

6、7 度 8、9 度 |

≤6.0 ≤5.0 |

≤0.35 ≤0.30 |

≤2.0 ≤1.5 |

3 平面突出部分的长度l 不宜过大、宽度b 不宜过小(图3.4.3), max l / B 、l /b宜符合表3.4.3的要求;

4 建筑平面不宜采用角部重叠或细腰形平面布置。

3.4.4

抗震设计时,B 级高度钢筋混凝土高层建筑、混合结构高层建筑及本规程第10 章所指的复杂高层建筑结构,其平面布置应简单、规则,减少偏心。

3.4.5

结构平面布置应减少扭转的影响。在考虑偶然偏心影响的规定水平地震力作用下,楼层竖向构件最大的水平位移和层间位移,A 级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2 倍,不应大于该楼层平均值的1.5 倍;B 级高度高层建筑、超过A 级高度的混合结构及本规程第10 章所指的复杂高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2 倍,不应大于该楼层平均值的1.4 倍。结构扭转为主的第一自振周期t T 与平动为主的第一自振周期l T 之比,A 级高度高层建筑不应大于0.9,B 级高度高层建筑、超过A 级高度的混

合结构及本规程第10 章所指的复杂高层建筑不应大于0.85。

※注:

当楼层的最大层间位移角不大于本规程第3.7.3 条规定的限值的0.4 倍时,该楼层竖向构件的最大水平位移和

层间位移与该楼层平均值的比值可适当放松,但不应大于1.6。

3.4.6

当楼板平面比较狭长、有较大的凹入和开洞而使楼板有较大削弱时,应在设计中考虑楼板削弱产生的不利影响。有效楼板宽度不宜小于该层楼面宽度的50%;楼板开洞总面积不宜超过楼面面积的30%;

在扣除凹入或开洞后,楼板在任一方向的最小净宽度不宜小于5m,且开洞后每一边的楼板净宽度不应小于2m。

3.3.7

艹字形、井字形等外伸长度较大的建筑,当中央部分楼板有较大削弱时,应加强楼板以及连接部位墙体的构造措施,必要时还可在外伸段凹槽处设置连接梁或连接板。

3.4.8

楼板开大洞削弱后,宜采取下列措施:

1 加厚洞口附近楼板,提高楼板的配筋率,采用双层双向配筋;

2 洞口边缘设置边梁、暗梁;

3 在楼板洞口角部集中配置斜向钢筋。

3.4.9

抗震设计时,高层建筑宜调整平面形状和结构布置,避免设置防震缝。体型复杂、平立面不规则的建筑,应根据不规则程度、地基基础条件和技术经济等因素的比较分析,确定是否设置防震缝。

3.4.10

设置防震缝时,应符合下列规定:

1 防震缝宽度应符合下列规定:

1) 框架结构房屋,高度不超过15m 时不应小于100mm;超过15m 时,6 度、7 度、8 度和9 度分别每增加高度5m、4m、3m 和2m,宜加宽20mm;

2) 框架-剪力墙结构房屋不应小于本款第一项规定数值的70%,剪力墙结构房屋不小于本款第1项规定数值的50%,且二者均不宜小于100mm;

2 防震缝两侧结构体系不同时,防震缝宽度应按不利的结构类型确定;防震缝两侧的房屋高度不同时,防震缝宽度可按较低的房屋高度确定;

3 8、9 度框架结构房屋防震缝两侧结构层高相差较大时,防震缝两侧框架柱的箍筋应沿房屋全高加密,并可根据需要沿房屋全高在缝两侧各设置不少于两道垂直于防震缝的抗撞墙;

4 当相邻结构的基础存在较大沉降差时,宜增大防震缝的宽度;

5 防震缝宜沿房屋全高设置;地下室、基础可不设防震缝,但在与上部防震缝对应处应加强构造和连接;

6 结构单元之间或主楼与裙房之间不宜采用牛腿托梁的做法设置防震缝;否则应采取可靠措施。

3.4.11

抗震设计时,伸缩缝、沉降缝的宽度均应符合本规程第3.4.10 条关于防震缝宽度的要求。

3.4.12

高层建筑结构伸缩缝的最大间距宜符合表3.4.12 的规定。

表3.4.12

|

伸缩缝的最大间距 |

||

|

结构体系 |

施工方法 |

最大间距(m) |

|

框架结构 |

现浇 |

55 |

|

剪力墙结构 |

现浇 |

45 |

※注:

1 框架-剪力墙的伸缩缝间距可根据结构的具体布置情况取表中框架结构与剪力墙结构之间的数值;

2 当屋面无保温或隔热措施、混凝土的收缩较大或室内结构因施工外露时间较长时,伸缩缝间距应适当减小;

3 位于气候干燥地区、夏季炎热且暴雨频繁地区的结构,伸缩缝的间距宜适当减小。

3.4.13

当采用有效的构造措施和施工措施减少温度和混凝土收缩对结构的影响时,可适当放宽伸缩缝

的间距。这些措施可包括但不限于下列方面:

1 顶层、底层、山墙和纵墙端开间等温度变化影响较大的部位提高配筋率;

2 顶层加强保温隔热措施,外墙设置外保温层;

3 每30m~40m 间距留出施工后浇带,带宽800mm~1000mm,钢筋采用搭接接头,后浇带混凝土宜在45d 后浇灌;

4 采用收缩小的水泥、减少水泥用量、在混凝土中加入适宜的外加剂;

5 提高每层楼板的构造配筋率或采用部分预应力结构。