8.1.1

框架-剪力墙结构、板柱-剪力墙结构的结构布置﹑计算分析、截面设计及构造要求除应符合本章的规定外,尚应分别符合本规程第3﹑5、6 和7 章的有关规定。

8.1.2

框架-剪力墙结构可采用下列形式:

1. 框架与剪力墙(单片墙、联肢墙或较小井筒)分开布置;

2. 在框架结构的若干跨内嵌入剪力墙(带边框剪力墙);

3. 在单片抗侧力结构内连续分别布置框架和剪力墙;

4. 上述两种或三种形式的混合。

8.1.3

抗震设计的框架-剪力墙结构,应根据在规定的水平力作用下结构底层框架部分承受的地震倾覆力矩与结构总地震倾覆力矩的比值,确定相应的设计方法,并应符合下列规定:

1 框架部分承受的地震倾覆力矩不大于结构总地震倾覆力矩的10%时,按剪力墙结构进行设计,其中的框架部分应按框架-剪力墙结构的框架进行设计;

2 当框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的10%但不大于50%时,按框架-剪力墙结构进行设计;

3 当框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%但不大于80%时,按框架-剪力墙结构进行设计,但其最大适用高度可比框架结构适当增加、框架部分的抗震等级和轴压比限值宜按框架结构的规定采用;

4 当框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的80%时,按框架-剪力墙结构进行设计,但其最大适用高度宜按框架结构采用、框架部分的抗震等级和轴压比限值应按框架结构的规定采用。当结构的层间位移角不满足框架-剪力墙结构规定时,宜按本规程第3.11 节的有关规定进行结构抗震性能分析论证。

8.1.4

抗震设计时,框架-剪力墙结构对应于地震作用标准值的各层框架总剪力应符合下列规定:

1. 满足(8.1.4)式要求的楼层,其框架总剪力不必调整;不满足(8.1.4)式要求的楼层,其框架总剪力应按0.2V0和1.5Vf,max二者的较小值采用;

(8.1.4)

式中

: 对框架柱数量从下至上基本不变的规则建筑,应取对应于地震作用标准值的结构底部总剪刀;对框架柱数量从下至上分段有规律变化的结构,应取每段最下一层结构对应于地震作用标准值的总剪刀;

: 对应于地震作用标准值且未经调整的各层(或某一段内各层)框架承担的地震总剪刀;

: 对框架柱数量从下至上基本不变的规则建筑应取对应于地震作用标准值且未经调整的各层框架承担的地震总剪力中的最大值;对框架柱数量从下至上分段有规律变化的结构,应取每段中对应于地震作用标准值且未经调整的各层框架承担的地震总剪力中的最大值。

2. 各层框架所承担的地震总剪力按本条第1款调整后,应按调整前、后总剪力的比值调整每根框架柱和与之相连框架梁的剪力及端部弯矩标准值,框架柱的轴力标准值可不予调整;

3. 按振型分解反应谱法计算地震作用时,本条第1款所规定的调整可在振型组合之后进行。

8.1.5

框架-剪力墙结构应设计成双向抗侧力体系。抗震设计时,结构两主轴方向均应布置剪力墙。

8.1.6

框架-剪力墙结构中,主体结构构件之间除个别节点外不应采用铰接;梁与柱或柱与剪力墙的中线宜重合;框架梁、柱中心线之间有偏离时,应符合本规程第6.1.3条的有关规定。

8.1.7

框架-剪力墙结构中剪力墙的布置宜符合下列规定:

1 剪力墙宜均匀布置在建筑物的周边附近、楼梯间、电梯间、平面形状变化及恒载较大的部位,剪力墙间距不宜过大;

2 平面形状凹凸较大时,宜在凸出部分的端部附近布置剪力墙;

3 纵、横剪力墙宜组成L形、T形和[形等型式;

4 单片剪力墙底部承担的水平剪力不应超过结构底部总水平剪力的30%;

5 剪力墙宜贯通建筑物的全高,宜避免刚度突变;剪力墙开洞时,洞口宜上下对齐;

6 楼、电梯间等竖井宜尽量与靠近的抗侧力结构结合布置;

7 抗震设计时,剪力墙的布置宜使结构各主轴方向的侧向刚度接近。

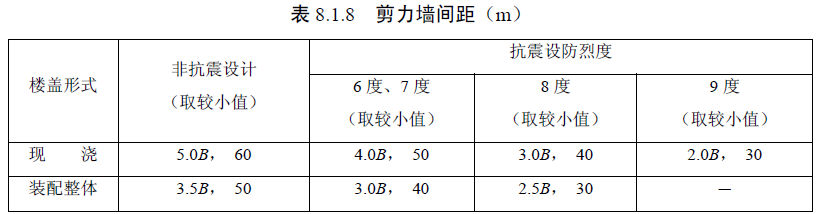

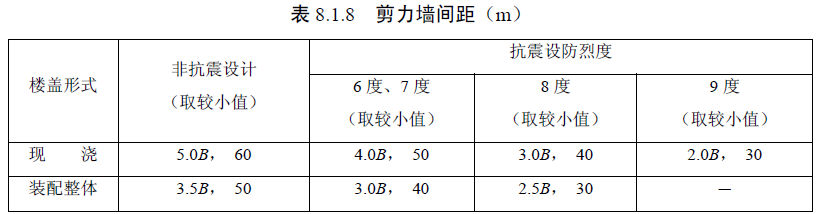

8.1.8

长矩形平面或平面有一部分较长的建筑中,其剪力墙的布置尚宜符合下列要求:

1. 横向剪力墙沿长方向的间距宜满足表8.1.8的要求,当这些剪力墙之间的楼盖有较大开洞时,剪力墙的间距应适当减小;

※注:

1. 表中B为楼面宽度,单位为m

2. 装配整体式楼盖的现浇层应符合本规程第4.5.3条的有关规定;

3. 现浇层厚度大于60mm的叠合板可作为现浇板考虑

2. 纵向剪力墙不宜集中布置在房屋的两尽端。

8.1.9

板柱-剪力墙结构的布置应符合下列规定:

1 应同时布置筒体或两主轴方向的剪力墙以形成双向抗侧力体系,并应避免结构刚度偏心,其中剪力墙或筒体应分别符合本规程第7章和第9章的有关规定且宜在对应剪力墙或筒体的各楼层处设置暗梁;

2 抗震设计时,房屋的周边应设置边梁形成周边框架,房屋的顶层及地下室顶板宜采用梁板结构;

3 有楼、电梯间等较大开洞时,洞口周围宜设置框架梁或边梁;

4 无梁板可根据承载力和变形要求采用无柱帽(柱托)板或有柱帽(柱托)板形式。柱托板的长度和厚度应按计算确定,且每方向长度不宜小于板跨度的1/6,其厚度不宜小于板厚度的1/4。7度时宜采用有柱托板,8度时应采用有柱托板,此时托板每方向长度尚不宜小于同方向柱截面宽度和4倍板厚之和,托板总厚度尚不应小于柱纵向钢筋直径的16倍。当无柱托板且无梁板抗冲切承载力不足时,可采用型钢剪力架(键),此时板的厚度并不应小于200mm;

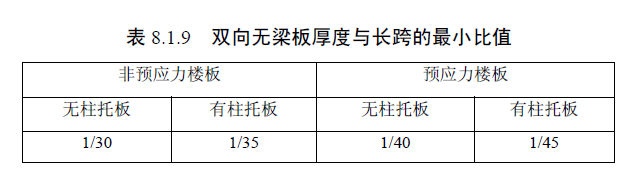

5 双向无梁板厚度与长跨之比,不宜小于表8.1.9的规定。

8.1.10

抗风设计时,板柱-剪力墙结构中各层筒体或剪力墙应能承担不小于80%相应方向该层承担的风荷载作用下的剪力;抗震设计时,应能承担各层全部相应方向该层承担的地震剪力,而各层板柱部分尚应能承担不小于20%相应方向该层承担的地震剪力,且应符合有关抗震构造要求。