10.2.1

在高层建筑结构的底部,当上部楼层部分竖向构件(剪力墙、框架柱)不能直接连续贯通落地时,应设置结构转换层,形成带转换层高层建筑结构。本节对带托墙转换层的剪力墙结构(部分框支剪力墙结构)及带托柱转换层的筒体结构的设计作出规定。

10.2.2

带转换层的高层建筑结构,其剪力墙底部加强部位的高度应从地下室顶板算起,宜取至转换层以上两层且不宜小于房屋高度的1/10。

10.2.3

转换层上部结构与下部结构的侧向刚度变化应符合本规程附录E的规定。

10.2.4

转换结构构件可采用转换梁、桁架、空腹桁架、箱形结构、斜撑等,非抗震设计和6度抗震设计时可采用厚板,7、8度抗震设计时地下室的转换构件可采用厚板。特一、一、二级转换构件的水平地震作用计算内力应分别乘以增大系数1.9、1.6、1.3;转换构件应按本规程第4.3.2条的规定考虑竖向地震作用。

10.2.5

部分框支剪力墙结构在地面以上设置转换层的位置,8度时不宜超过3层,7度时不宜超过5层,6度时可适当提高。

10.2.6

带转换层的高层建筑结构,其抗震等级应符合本规程第3.9节的有关规定,带托柱转换层的筒体结构,其转换柱和转换梁的抗震等级按部分框支剪力墙结构中的框支框架采纳。对部分框支剪力墙结构,当转换层的位置设置在3层及3层以上时,其框支柱、剪力墙底部加强部位的抗震等级宜按本规程表3.9.3和表3.9.4的规定提高一级采用,已为特一级时可不提高。

10.2.7

转换梁设计应符合下列要求:

1 转换梁上、下部纵向钢筋的最小配筋率,非抗震设计时均不应小于0.30%;抗震设计时,特一、一、和二级分别不应小于0.60%、0.50%和0.40%。

2 离柱边1.5 倍梁截面高度范围内的梁箍筋应加密,加密区箍筋直径不应小于10mm、间距不应大于100mm。加密区箍筋的最小面积配筋率,非抗震设计时不应小于0.9ft/ fyv ;抗震设计时,特一、一和二级分别不应小于1.3ft / fyv 、1.2ft / fyv 和1.1ft /fyv 。

3 偏心受拉的转换梁的支座上部纵向钢筋至少应有50%沿梁全长贯通,下部纵向钢筋应全部直通到柱内;沿梁腹板高度应配置间距不大于200mm、直径不小于16mm 的腰筋。

10.2.8

转换梁设计尚应符合下列规定:

1 转换梁与转换柱截面中线宜重合;

2 转换梁截面高度不宜小于计算跨度的1/8。托柱转换梁截面宽度不应小于其上所托柱在梁宽方向的截面宽度。框支梁截面宽度不宜大于框支柱相应方向的截面宽度,且不宜小于其上墙体截面厚度的2倍和400mm;

3 转换梁截面组合的剪力设计值应符合下列规定:

无地震作用组合时 (10.2.8-1)

有地震作用组合时 (10.2.8-2)

4 托柱转换梁应沿腹板高度配置腰筋,其直径不宜小于12mm、间距不宜大于200mm;

5 转换梁纵向钢筋接头宜采用机械连接,同一连接区段内接头钢筋截面面积不宜超过全部纵筋截面面积的50%,接头位置应避开上部墙体开洞部位、梁上托柱部位及受力较大部位;

6 转换梁不宜开洞。若必须开洞时,洞口边离开支座柱边的距离不宜小于梁截面高度;被洞口削弱的截面应进行承载力计算,因开洞形成的上、下弦杆应加强纵向钢筋和抗剪箍筋的配置;

7 对托柱转换梁的托柱部位和框支梁上部的墙体开洞部位,梁的箍筋应加密配置,加密区范围可取梁上托柱边或墙边两侧各1.5 倍转换梁高度;箍筋直径、间距及面积配筋率应符合本规程第10.2.7 条第2 款的规定;

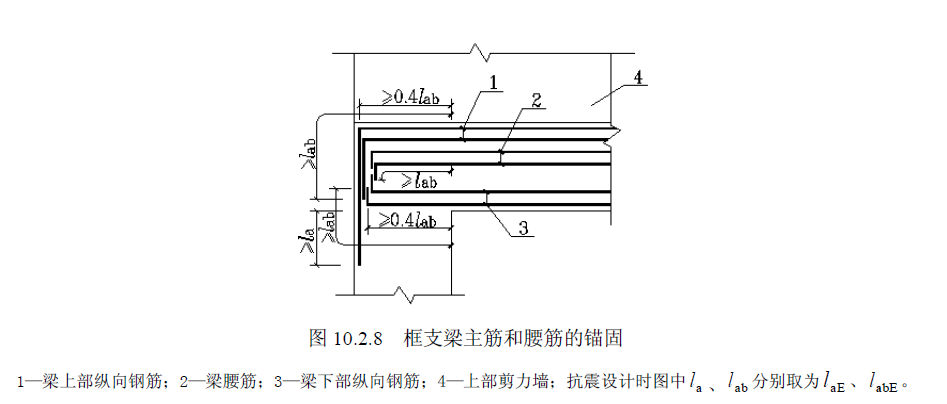

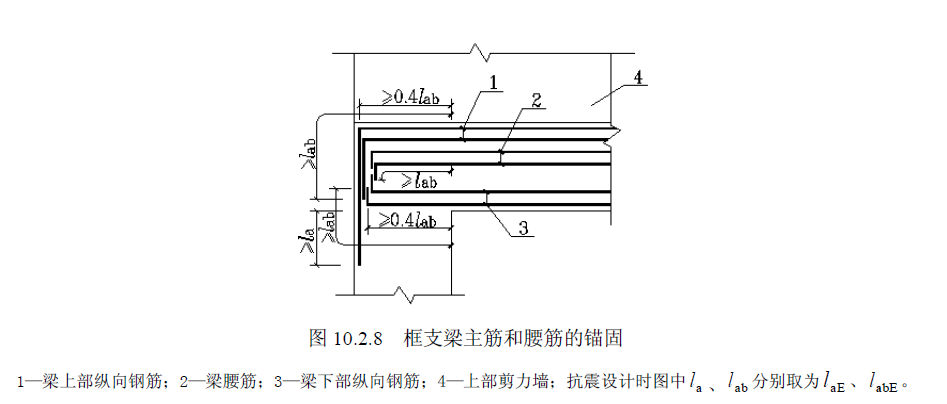

8 框支剪力墙结构中的框支梁上、下纵向钢筋和腰筋(图10.2.8)应在节点区可靠锚固,水平段应伸至柱边,且非抗震设计时不应小于0.4 lab ,抗震设计时不应小于0.4 labE ,梁上部第一排纵向钢筋应向柱内弯折锚固,且应延伸过梁底不小于 la (非抗震设计)或 laE ;当梁上部配置多排纵向钢筋时,其内排钢筋锚入柱内的长度可适当减小,但水平段长度和弯下段长度之和不应小于钢筋锚固长度la(非抗震设计)或 laE (抗震设计);

9 托柱转换梁在转换层宜在托柱位置设置正交方向的楼面梁或框架梁。

10.2.9

转换层上部的竖向抗侧力构件(墙、柱)宜直接落在转换层的主要转换构件上。

10.2.10

转换柱设计应符合下列要求:

1 柱内全部纵向钢筋配筋率应符合本规程第6.4.3 条中框支柱的规定;

2 抗震设计时,转换柱箍筋应采用复合螺旋箍或井字复合箍,并应沿柱全高加密,箍筋直径不应小于10mm,箍筋间距不应大于100mm 和6 倍纵向钢筋直径的较小值;

3 抗震设计时,转换柱的箍筋配箍特征值应比普通框架柱要求的数值增加0.02 采用,且箍筋体积配箍率不应小于1.5%。

10.2.11

转换柱设计尚应符合下列规定:

1 柱截面宽度,非抗震设计时不宜小于400mm,抗震设计时不应小于450mm;柱截面高度,非抗

震设计时不宜小于转换梁跨度的1/15,抗震设计时不宜小于转换梁跨度的1/12;

2 一、二级转换柱由地震作用产生的轴力应分别乘以增大系数1.5、1.3,但计算柱轴压比时可不考

虑该增大系数;

3 与转换构件相连的一、二级转换柱的上端和底层柱下端截面的弯矩组合值应分别乘以增大系数

1.5、1.3,其他层转换柱柱端弯矩设计值应符合本规程第6.2.1 条的规定;

4 一、二级柱端截面的剪力设计值应符合本规程第6.2.3 条的有关规定;

5 转换角柱的弯矩设计值和剪力设计值应分别在本条第3、4 款的基础上乘以增大系数1.1;

6 柱截面的组合剪力设计值应符合下列规定:

无地震作用组合时 (10.2.11-1)

有地震作用组合时 (10.2.11-2)

7 纵向钢筋间距均不应小于80mm,且抗震设计时不宜大于200mm,非抗震设计时不宜大于250mm。抗震设计时,柱内全部纵向钢筋配筋率不宜大于4.0%;

8 非抗震设计时,转换柱宜采用复合螺旋箍或井字复合箍,其箍筋体积配箍率不宜小于0.8%,箍筋直径不宜小于10mm,箍筋间距不宜大于150mm;

9 部分框支剪力墙结构中的框支柱在上部墙体范围内的纵向钢筋应伸入上部墙体内不少于一层,其余柱纵筋应锚入转换层梁内或板内。从柱边算起,锚入梁内、板内的钢筋长度,抗震设计时不应小于 laE ,非抗震设计时不应小于la 。

10.2.12

抗震设计时,转换梁、柱的节点核心区应进行抗震验算,节点应符合构造措施的要求。 转换梁、柱的节点核心区应按6.4.10 条规定设置水平箍筋。

10.2.13

箱形转换结构上、下楼板厚度均不宜小于180mm,应根据转换柱的布置和建筑功能要求设置双向横隔板;上、下板配筋设计应同时考虑板局部弯曲和箱形转换层整体弯曲的影响,横隔板宜按深梁设计。

10.2.14

厚板设计应符合下列规定:

1 转换厚板的厚度可由抗弯、抗剪、抗冲切截面验算确定;

2 转换厚板可局部做成薄板,薄板与厚板交界处可加腋;转换厚板亦可局部做成夹心板;

3 转换厚板宜按整体计算时所划分的主要交叉梁系的剪力和弯矩设计值进行截面设计并按有限元法分析结果进行配筋校核。受弯纵向钢筋可沿转换板上、下部双层双向配置,每一方向总配筋率不宜小于0.6%。转换板内暗梁的抗剪箍筋面积配筋率不宜小于0.45%;

4 厚板外周边宜配置钢筋骨架网;

5 转换厚板上、下部的剪力墙、柱的纵向钢筋均应在转换厚板内可靠锚固;

6 转换厚板上、下一层的楼板应适当加强,楼板厚度不宜小于150mm。

10.2.15

采用空腹桁架转换层时,空腹桁架宜满层设置,应有足够的刚度。空腹桁架的上、下弦杆宜考虑楼板作用,并应加强上、下弦杆与框架柱的锚固连接构造;竖腹杆应按强剪弱弯进行配筋设计,并加

强箍筋配置以及与上、下弦杆的连接构造措施。

10.2.16

部分框支剪力墙结构的布置应符合下列规定:

1 落地剪力墙和筒体底部墙体应加厚;

2 框支柱周围楼板不应错层布置;

3 落地剪力墙和筒体的洞口宜布置在墙体的中部;

4 框支梁上一层墙体内不宜设置边门洞,也不宜在框支中柱上方设置门洞;

5 落地剪力墙的间距l 应符合下列规定:

1)非抗震设计时,l 不宜大于3B 和36m;

2)抗震设计时,当底部框支层为1~2 层时,l 不宜大于2B 和24m;当底部框支层为3 层及3层以上时, l 不宜大于1.5B 和20m。此处, B 为落地墙之间楼盖的平均宽度。

6 框支柱与相邻落地剪力墙的距离,1~2 层框支层时不宜大于12m,3 层及3 层以上框支层时不宜大于10m;

7 框支框架承担的地震倾覆力矩应小于结构总地震倾覆力矩的50%;

8 当框支梁承托剪力墙并承托转换次梁及其上剪力墙时,应进行应力分析,按应力校核配筋,并加强构造措施。B 级高度部分框支剪力墙高层建筑的结构转换层,不宜采用框支主、次梁方案。

10.2.17

部分框支剪力墙结构框支柱承受的水平地震剪力标准值应按下列规定采用:

1 每层框支柱的数目不多于10 根时,当底部框支层为1~2 层时,每根柱所受的剪力应至少取结构基底剪力的2%;当底部框支层为3 层及3 层以上时,每根柱所受的剪力应至少取结构基底剪力的3%;

2 每层框支柱的数目多于10 根时,当底部框支层为1~2 层时,每层框支柱承受剪力之和应取结构基底剪力的20%;当框支层为3 层及3 层以上时,每层框支柱承受剪力之和应取结构基底剪力的30%。框支柱剪力调整后,应相应调整框支柱的弯矩及柱端框架梁的剪力和弯矩,但框支梁的剪力、弯矩、框支柱的轴力可不调整。

10.2.18

部分框支剪力墙结构中,特一、一、二、三级落地剪力墙底部加强部位的弯矩设计值应按墙底截面有地震作用组合的弯矩值乘以增大系数1.8、1.5、1.3、1.1 采用;其剪力设计值应按本规程第3.10.5条、第7.2.6 条的规定进行调整。落地剪力墙墙肢不宜出现偏心受拉。

10.2.19

部分框支剪力墙结构中,剪力墙底部加强部位墙体的水平和竖向分布钢筋的最小配筋率,抗震设计时不应小于0.3%,非抗震设计时不应小于0.25%;抗震设计时钢筋间距不应大于200mm,钢筋直径

不应小于8mm。

10.2.20

部分框支剪力墙结构的剪力墙底部加强部位,墙体两端宜设置翼墙或端柱,抗震设计时尚应按本规程第7.2.15 条的规定设置约束边缘构件。

10.2.21

部分框支剪力墙结构的落地剪力墙基础应有良好的整体性和抗转动的能力。

10.2.22

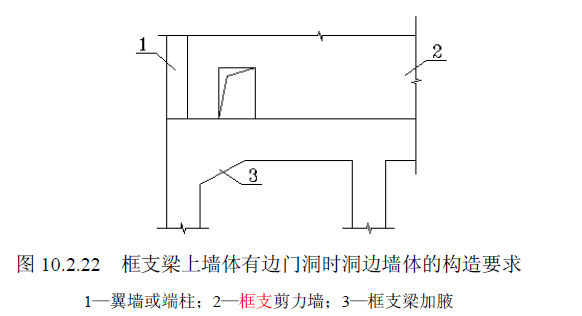

部分框支剪力墙结构框支梁上部墙体的构造应符合下列规定:

1 当梁上部的墙体开有边门洞时(图10.2.22),洞边墙体宜设置翼墙、端柱或加厚,并应按本规程第7.2.15 条约束边缘构件的要求进行配筋设计;当洞口靠近梁端部且梁的受剪承载力不满足要求时,可采取框支梁加腋或增大框支墙洞口连梁刚度等措施。

2 框支梁上部墙体竖向钢筋在梁内的锚固长度,抗震设计时不应小于laE,非抗震设计时不应小于

la。

3 框支梁上部一层墙体的配筋宜按下列规定进行校核:

1)柱上墙体的端部竖向钢筋面积As:

1)柱上墙体的端部竖向钢筋 :

(10.2.22-1)

2)柱边0.2 宽度范围内竖向分布钢筋 :

(10.2.22-2)

3)框支梁上的0.2 高度范围内水平分布筋 :

(10.2.22-3)

式中 :框支梁净跨;

:框支柱截面高度;

:墙截面厚度;

:柱上墙体0.2范围内考虑风荷载、地震作用组合的平均压应力设计值;

:柱边墙体0.2范围内考虑风荷载、地震作用组合的平均压应力设计值;

:框支梁与墙体交接面上考虑风荷载、地震作用组合的水平拉应力设计值。

有地震作用组合时,公式(10.2.13-1)、(10.2.13-2)、(10.2.13-3)中 、 、 均应乘以 ,

取0.85。

4 转换梁与其上部墙体的水平施工缝处宜按本规程第7.2.12条的规定验算抗滑移能力。

10.2.23

部分框支剪力墙结构中,框支转换层楼板厚度不宜小于180mm,应双层双向配筋,且每层每方向的配筋率不宜小于0.25%,楼板中钢筋应锚固在边梁或墙体内;落地剪力墙和筒体外围的楼板不宜开洞。楼板边缘和较大洞口周边应设置边梁,其宽度不宜小于板厚的2 倍,全截面纵向钢筋配筋率不应小于1.0%。与转换层相邻楼层的楼板也应适当加强。

10.2.24

抗震设计的矩形平面建筑框支层楼板,其截面剪力设计值应符合下列要求:

(10.2.24-1)

(10.2.24-2)

式中 、 :分别为框支层楼板的验算截面宽度和厚度;

:框支结构由不落地剪力墙传到落地剪力墙处按刚性楼板计算的框支层楼板组合的剪力设计值,8度时应乘以增大系数2.0,7度时应乘以增大系数1.5;验算落地剪力墙时不考虑此增大系数;

:穿过落地剪力墙的框支层楼盖(包括梁和板)的全部钢筋的截面面积;

:承载力抗震调整系数,可取0.85。

10.2.25

部分框支剪力墙结构中,抗震设计的矩形平面建筑框支转换层楼板,当平面较长或不规则以及各剪力墙内力相差较大时,可采用简化方法验算楼板平面内受弯承载力。

10.2.26

抗震设计时,带托柱转换层的筒体结构的外围转换柱与内筒、核心筒的间距不宜大于12m。

10.2.27

托柱转换层结构,转换构件采用桁架时,转换桁架斜腹杆的交点、空腹桁架的竖腹杆宜与上部密柱的位置重合;转换桁架的节点应加强配筋及构造措施。