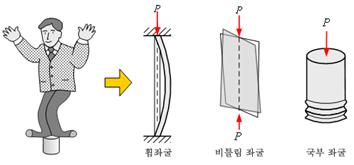

가느다란 기둥을 축

방향으로 누르거나 얇은 판에 판과 평행한 방향으로 압축력을 가하면 어느 순간에 휘어지는 횡 방향 변위(lateral

displacement)가 발생합니다. 물체의 이러한 거동을 좌굴 혹은 붕괴라고 정의하며 구조물의 안전성에 치명적인

문제점을 야기시킵니다. 좌굴이 발생하기 전까지 물체는 정적인 평형상태를 유지하지만, 일단 좌굴이 발생하면 평형상태가

깨어지고 횡 방향으로 큰 변형(deformation)이 발생하여 외부 하중을 지탱할 수 없게 됩니다.

이러한 좌굴은 비단 가느다란 기둥이나 얇은 판의 휨 좌굴(flexural buckling)에만 국한되는 것은 아닙니다.

물체의 국부 영역에만 발생하는 국부 좌굴(local buckling), 전단력에 의하여 야기되는 전단 좌굴(shear

buckling) 그리고 비틀림에 의해 발생하는 비틀림 좌굴(torsion buckling) 등이 있습니다. 한편

좌굴에 따른 변형이 구조물이 이루는 평면 내에서 있느냐 아니면 평면 바깥에 있느냐에 따라 면내 좌굴(in-plane

buckling) 그리고 면외 좌굴(out of plane buckling)으로 구분하기도 합니다. 좌굴(buckling)은

거의 대부분 물체의 형상이나 하중 조건의 불완전성(imperfection)에 기인합니다. 예를 들어, 원형 단면

기둥에 정확히 축 방향으로 집중 압축력을 가한다고 생각하면 이론적으로는 측면 방향으로 휨을 발생시킬 하중이나 모멘트

성분이 전혀 없기 때문에 좌굴은 발생할 수 없습니다. 하지만 실제 상황에서는 기둥이 정확히 원형 단면이 아닐뿐더러

압축력이 작용하는 지점도 정확히 축의 중심에 위치하지도 않습니다. 따라서, 기하학적인 불완전성과 축 중심에서 어느

정도 편심된 위치에 압축력이 작용함에 따른 편심력에 따라 횡 방향으로의 변위가 발생하게 됩니다.

좌굴은 물체의 가느다란 정도를 나타내는 형상 종횡비(aspect ratio)가 클수록 쉽게 발생합니다. 다시 말해

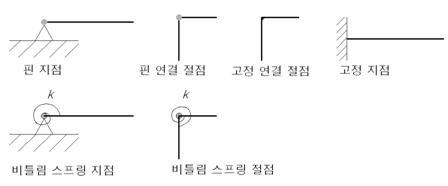

길이가 긴 기둥이 짧은 기둥에 비해 좌굴이 보다 쉽게 발생합니다. 그리고 좌굴은 동일한 재질, 형상 및 하중조건에서도

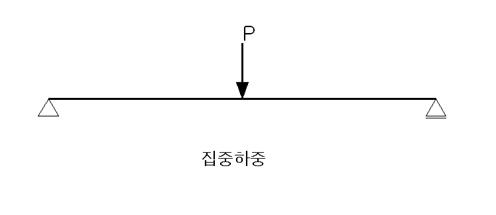

물체를 구속하는 경계조건(boundary condition)에 크게 영향을 받습니다. 좌굴을 일으키는 하중의 크기를

임계하중(critical load)이라 부르고, 좌굴의 가능성은 좌굴 하중계수(buckling load factor,

BLF)로 판단합니다.