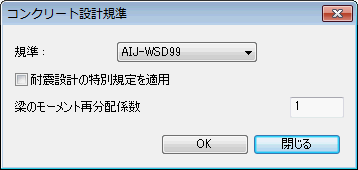

コンクリート設計規準

鉄筋コンクリート部材の断面設計または部材検定実行時に適用する設計規準と、耐震設計のための特別規定を

適用するかどうかの設定を行います。

リボンメニュー : 設計 > 設計パラメータ > RC > 設計規準

ツリーメニュー : メニュー タブ > 設計 > RC設計パラメータ > 設計規準

次のようなダイアログで入力します。

コンクリート設計規準ダイアログボックス

規準

規準

鉄筋コンクリート設計規準[デフォルト = AIJ-WSD99](Note 1 を参照)

耐震設計の特別規定を適用

耐震設計の特別規定を適用

耐震設計に対する特別規定の適用の可否を選択

![]() モーメント再分配係数

モーメント再分配係数

梁部材に適用されるモーメント再分配係数を入力します。ここで入力する係数は全体梁部材に一括的に適用します。

Note

この機能はモデル全体の梁部材に一括適用されます。特定の梁部材にのみモーメント再分配係数を適用する場合は 設計 > RC設計パラメータ > モーメント再分配率を利用します。

Note 1

適用可能な鉄筋コンクリート部材の設計規準は次の通りです。(*はオプション設計規準です)

- 日本建築学会の鉄筋コンクリート構造計算規準(AIJ-WSD99)

- アメリカのコンクリート学会の鉄筋コンクリート構造計算規準(ACI318-19)*

- アメリカのコンクリート学会の鉄筋コンクリート構造計算規準(ACI318M-19)*

- アメリカのコンクリート学会の鉄筋コンクリート構造計算規準(ACI318-14)*

- アメリカのコンクリート学会の鉄筋コンクリート構造計算規準(ACI318M-14)*

- アメリカのコンクリート学会の鉄筋コンクリート構造計算規準(ACI318-11)*

- アメリカのコンクリート学会の鉄筋コンクリート構造計算規準(ACI318-08)*

- アメリカのコンクリート学会の鉄筋コンクリート構造計算規準(ACI318-05)*

- アメリカのコンクリート学会の鉄筋コンクリート構造計算規準(ACI318-02)

- アメリカのコンクリート学会の鉄筋コンクリート構造計算規準(ACI318-99)

- アメリカのコンクリート学会の鉄筋コンクリート構造計算規準(ACI318-95)*

- アメリカのコンクリート学会の鉄筋コンクリート構造計算規準(ACI318-89)*

- イギリスのコンクリート構造設計基準(BS8110-97)

- ヨーロッパのコンクリート構造設計基準(Eurocode 2:04)*

- ヨーロッパのコンクリート構造設計基準(Eurocode 2)

- コロンビアの耐震建築規準-終局強度設計(NSR-10)*

- カナダの鉄筋コンクリート構造計算規準(CSA-A23. 3-94)

- 中国の国家標準鉄筋コンクリート構造計算規準(GB50010-10)

- 中国の国家標準鉄筋コンクリート構造計算規準(GB50010-02)

- 大韓コンクリート学会の建築物コンクリート構造設計基準(KDS 41 30:2018)*

- 大韓コンクリート学会のコンクリート構造設計規準(KCI-USD12)*

- 大韓コンクリート学会のコンクリート構造設計規準(KCI-USD07)*

- 大韓コンクリート学会のコンクリート構造設計規準(KCI-USD03)*

- 大韓コンクリート学会のコンクリート構造設計規準(KCI-USD99)

- 大韓土木学会のコンクリート標準示方書(KSCE-USD96)

- 大韓建築学会の鉄筋コンクリート構造計算規準(AIK-USD94)

- 大韓建築学会の鉄筋コンクリート構造計算基準(AIK-WSD2K)

- インドの国家標準鉄筋コンクリート構造計算規準 (IS456:2000)*

- 台湾の鉄筋コンクリート構造計算規準(TWN-USD100)*

- 台湾の鉄筋コンクリート構造計算規準(TWN-USD92)*

- フィリピン構造基準(NSCP 2015)*

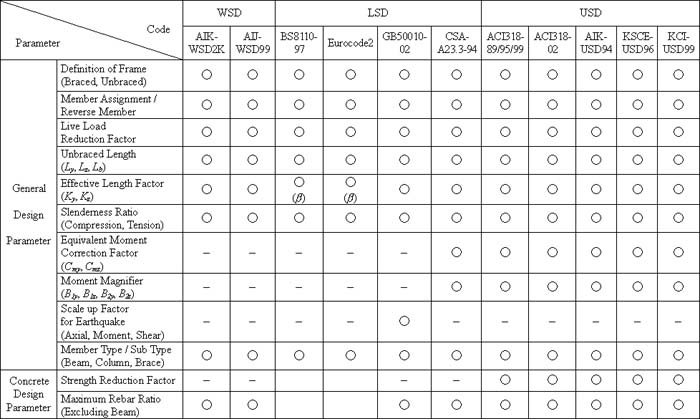

Note 2

鉄筋コンクリート部材設計時の入力変数の設計規準別の使用可否は次の通りです。