計算情報 - 荷重&応力

断面算定と保有水平耐力算定に必要な荷重と応力関連オプションを設定します。

リボンメニュー : 2次設計 > 計算情報 > 荷重&応力

ツリーメニュー : 2次設計タブ > 計算情報 > 荷重&応力

計算情報-荷重&応力のダイアログボックス

荷重計算情報

荷重計算情報

剛域の考慮

梁と柱要素の端部剛域を設定します。鉄骨部材は軸心で計算します。

剛域端 : 柱面から H*(1/4) ぐらい入っている支点から節点までの距離を「端部剛域設定」で設定します。

軸心 : 別途設定はいません。「計算情報>荷重&応力>剛域の考慮」から自動で割当された情報がある場合、

すべて除去されます。

梁・柱面 : 柱と梁の接合面を基準で端部剛域設定距離を設定します。

Note1

①「モデル>境界条件>剛域の考慮」

②「モデル>境界条件>端部結合>梁要素の端部剛域設定」

③「計算情報>荷重&応力>剛域の考慮」

①,②,③が同時に設定された場合の優先性は、②>①>③ となります。

①と②が設定されている場合、②で直接指定している梁要素を除く全ての梁要素に対して①が有効となります。

③も①と同様に全ての梁要素に対して有効ですが、①が設定された場合は①の設定が優先されます。

ここで、

①,②は汎用解析「メニュー>解析>解析実行」、一括解析「メニュー>2次設計>解析/設計>一括解析設計実行」の

いずれの解析実行でも設定は有効となりますが、③は一括解析実行の場合のみ有効となります。

また、①は日本の設計基準とは計算方法が異なりますので、③を使用してください。

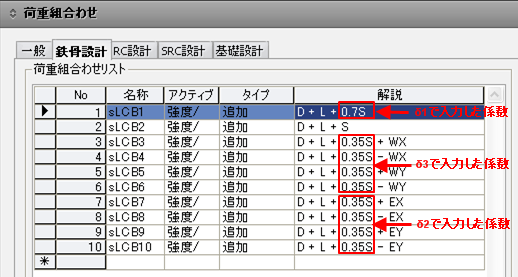

積雪荷重-多雪区域の断面算定時に考慮する係数

積雪荷重を適用する際に荷重ケースの組合せに用いる低減係数を入力します。

δ1長期:長期荷重との組合わせする際に適用

δ2短期(地震時):地震荷重との組合わせする際に適用

δ3短期(暴風時):風荷重との組み合わせする際に適用

<荷重組み合わせの例>

応力計算情報

応力計算情報

(モデリングした要素の重量と剛性は全て反映されます。)

支点バネの非線形特性の考慮

1次設計時に支点に“節点バネ”を入力して、支点の浮上りなどの非線形特性を考慮する場合に使用します。

“節点バネ”は「ホーム>境界条件>節点バネ支持」で入力します。支点の浮上りを考慮する場合には、

圧縮専用タイプの節点バネを使用します。

Note2

節点バネ支持と支持条件が同時入力されている自由度は、支持条件が優先され節点バネは考慮されません。

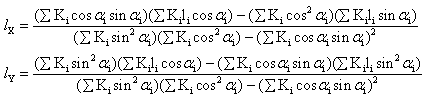

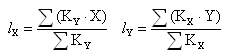

偏心率の計算方法

理論式:水平力がどの角度で作用させても剛床は水平変位だけ発生すると仮定して計算

技術基準解説書:技術基準解説書による方法で、各方向の剛心を独立的に計算

※式は「Analysis Manual」から確認してください。

層間変形角の計算方法

「計算情報>モデル&剛性>モデル情報>層間変形角計算用階高」の階高を考慮して計算します。

計算する際に垂直部材のみに対して検討します。傾斜柱部材は除外されます。

最大値(加力方向):加力方向の変位から柱の層間変形角を求めた値の中の最大値で求めます。

最大値(変形方向):変形方向の変位から柱の層間変形角を求めた値の中で最大値で求めます。

平均値(変形方向):各柱の層間変位の平均値でフレーム毎の層間変位を求めた後で、フレームの

平均値を求めて層間変形角を計算します。

剛性率計算時の層間変形角の選択

剛心位置(加力方向):剛心位置の層間変形角で剛性率を計算します。ただし、非剛床の場合は適用できません。

Note3

剛心位置の変位を直接計算することではなくて、剛床がある層の場合、該当層の中心から剛心位置までの相対座標を

利用して該当層中心の変位及び回転から剛心位置の変位を計算して使用します。

平均値(変形方向):各柱の層間変位の平均値でフレーム毎の層間変位を求めた後で、フレームの平均値を求めて

剛性率を計算します。