縫合

独立したフェイス(シェル、フェイス)を選択して一つのシェルを作成します。この機能はフェイスが互いに重なったり、重複されないで境界エッジを接している場合に使用します。

[許容誤差]縫合操作に使用される許容限界を意味します。フェイスの輪郭線間の間隔が誤差よりも小さい場合にはフリーエッジなしで一つのシェルを作成することができます。

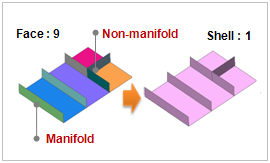

[非多様体]オプションにチェックを入れる場合、1つのエッジで3つ以上のフェイスが重なっている非多様体のフェイスを縫合します。このオプションを使用しない場合は基本的に非多様体のフェイスは縫合されません。

[ソリッド化]オプションがチェックされた状態で完成されたシェルが完全に閉じられた形状である場合、自動的にソリッド変換が行われます。

プレビューボタン[  ]を押す場合、選択した形状(シェル、フェイス)に対して縫合操作が行われた後の結果を表します。この時、濃い赤色で現れる部分は許容限界を超えて縫合操作が行われないフリーエッジ部分です。 ]を押す場合、選択した形状(シェル、フェイス)に対して縫合操作が行われた後の結果を表します。この時、濃い赤色で現れる部分は許容限界を超えて縫合操作が行われないフリーエッジ部分です。

このような場合には許容限界を少しずつ上げながらプレビュー操作を繰り返すことでフリーエッジ部分が現れないようにすることができます。フリーエッジが含まれたままの状態で確認または適用ボタンを押すとフリーエッジがシェルに存在するようになります。

公差を極端的に大きく使用する場合、非正常的な形状が作られることがありますのでご注意ください。

<公差を緒節しても縫合ができない場合>

·

その位置にフェイスが重複されている可能性があるので確認します。

·

縫合されないフェイスがあるなら、そのフェイスを除いた他のフェイスのみを使用して縫合操作を実行し、取り除かれたフェイスの周辺部のエッジを使用してフェイスを再構成した後縫合操作を実行します。

·

局部的なフリーカーブの場合、そのままにしておいて縫合操作を実行しても構いません。この場合には後続するメッシュ作成操作の段階でフリーカーブ部分にシードを指定し、メッシュ操作をしてから節点併合操作を実行します。

·

ジオメトリ> サーフェス&ソリッド > フェイスーエッジのマージ機能を使用して隣接フェイスが全て同一長さのエッジで合うようにフェイスを修正します。縫合をしていない状況で同一なメッシュの大きさを適用してメッシュを作成する

場合には節点が作成される位置がほぼ類似になります。この過程を通してメッシュを作成した後、節点併合機能を使用して共有でなければならない節点を一つに合わせます。

縫合操作の後に一部のフェイスがシェーディングされない場合があります。これは元のフェイスの構成式に問題があって縫合操作中に周辺部のフェイスと関係を結び、間違ったシェルを構成する場合に生ずる現象です。

この現象は修正ツールバーなどの機能を使用して問題フェイスを修正した後に縫合操作を行ったり、縫合操作を行った後、問題フェイスサブシェープ削除機能を使用してシェルから削除してフェイスを新しく構成した方が望ましいです。 |

![]()