|

施工ステージセットを定義した後、施工ステージを定義します。

一つのファイルで複数個の施工ステージセットが構成可能です。

施工ステージの種類は[地盤変形]、[浸透流]、[地盤変形(浸透-斜面)]、[圧密]、[応力-浸透完全連成]があります。

CS定義ボタンをクリックして施工ステージが構成できます。施工ステージ定義ウィザードで指定できない細かいオプションが指定できます。

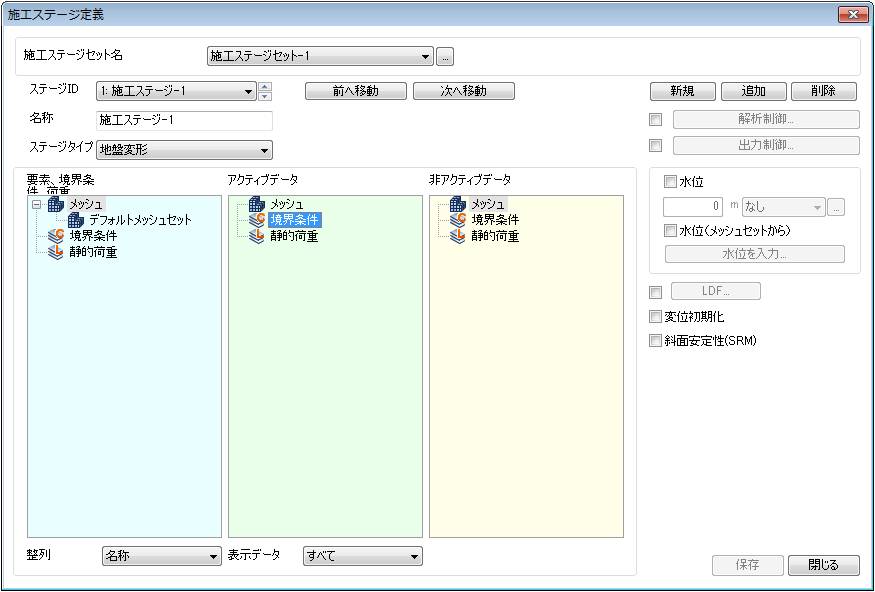

<施工ステージ定義>

[名称]

施工ステージの名称を定義します。[新規]で新たな施工ステージの生成ができ、[追加]で施工ステージの中間に新たな施工ステージの追加ができます。

例えば、段階2で追加ボタンをクリックすると、段階3となち、段階2に新しい施工ステージが生成されます。 ボタンをクリックして次の段階や以前の段階に移動することもできます。

[ステージタイプ]

施工ステージのタイプを指定します。ステージ種類によって指定する[解析制御]、[出力制御]のオプションが異なり、境界条件/静的荷重に違いがあるので注意して下さい。

詳細な制御オプション関連の内容は解析>解析ケース>解析オプションを参照してください。

[前/次へ移動]

いろいろな施工ステージを生成した後、施工ステージの順番を一部変更する場合があります。生成した施工ステージを前若しくは次へ移動ボタンで順番の変更ができます。

[設定データ]

使用できるメッシュセット、荷重セット、境界条件セットがツリー形式で表示されます。下位セットも独立的に表示されるのでメッシュセットを選択する際に注意しなければなりません。

例えば、下の図の様にメッシュセットの識別が容易になるようCoreメッシュセットを生成して実際にメッシュが登録されているメッシュセットを下位セット(Core 001、Core 002、Core 003)で登録しておいた場合にも設定データには右側の図の様に表示されます。この状態でCoreをアクティブ化してもCoreの下位セットCore 001、Core 002、Core 003は実際にアクティブ化されません。したがって設定データで直接的にメッシュが登録されていないメッシュセットは役に立たないのでメッシュの選択過程で注意しなければなりません。

[アクティブデータ]

各施工ステージでアクティブ化されるセットを登録します。一度アクティブ化されたセットは以降の施工ステージで非アクティブ化される前までは再びアクティブ化しなくてもそのままアクティブ化された状態で存在します。施工ステージで活性化されるべきセットは設定データでマウス左クリックで選択した後、アクティブデータへドラッグしてドロップしたり、設定データで該当セットを選択した後、マウス右クリックでコンテキストメニューを呼び出しでアクティブを選択します。

[非アクティブデータ]

各施工ステージで非アクティブ化されるセットを登録します。一度非アクティブ化されたセットは以降の施工ステージでアクティブ化される前まではそのまま非アクティブ化された状態で存在します。施工ステージで非アクティブ化されるべきセットは設定データでマウス左クリックで選択した後、非アクティブデータへドラッグしてドロップしたり、設定データで該当セットを選択した後、マウス右クリックでコンテキストメニューを呼び出しで非アクティブを選択します。

[水位]

施工ステージによって変化する地下水位を全体座標系基準で入力します。 をクリックして地下水位関数を設定します。水位と関数が同時に指定された場合には入力された水位と関数がかけられて解析に反映されます。

[水位(メッシュセットから)]

施工ステージによって変化する地下水位をメッシュセットにそれぞれ定義します。

岩盤または粘土質不透水層で囲まれた地下水層(被圧帯水層)の場合、地層による地下水位の有無をそれぞれ設定して解析できます。

全体地下水位が入力されてあり、メッシュセット地下水位を定義した場合にはメッシュセットの地下水位が優先順位で反映されメッシュセット地下水位が定義されてないメッシュセットのみ全体地下水位が反映されます。

水位と関数が同時に指定された場合には入力された水位と関数がかけられて解析に反映されます。

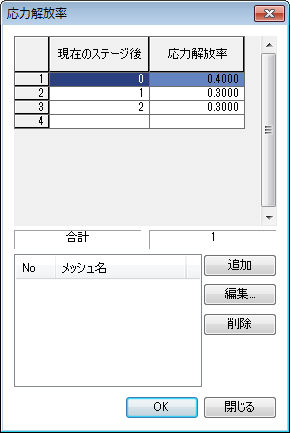

[LDF]

応力解放率を設定します。全ての応力解放率の和は1にならなければならなく、値を入力した後にはキーボードのEnterキーを押さないと正しく値が指定されません。

例えば、次の図の場合、現在のステージで応力解放率0.4が適用され、現在のステージから一段階後には応力解放率0.3、二段階後には0.3が適用されます。この時、後の二つの段階では応力解放率にチェックする必要がなく、施工ステージ中LDFが互いに重複されない様に設定する必要があります。

|

![]()

![]()