|

使用可能なメッシュセットや境界条件セット、荷重セットが表示されます。望むデータを選択した後セット割り当て規則でドラッグして移したり、メッシュ、境界条件、荷重セットのアクティブ状態でドラッグする手法でも使用できます。

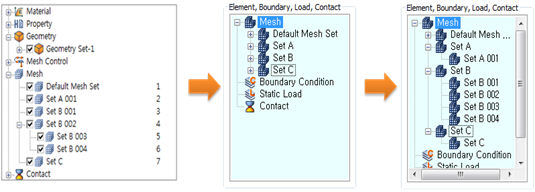

各セットの表示方法はモデルツリーと完全に異なるので注意してください。この領域ではモデルツリーに登録されたメッシュセット、下位メッシュセットの関係を無視して全てのメッシュセットを独立的なメッシュセットのように表示します。また、表示された最も上位の名称は接尾番号を除いたメッシュセットの名称を表示し、一段階拡張すると接尾番号を含むメッシュセットの名称が表示されてあります。

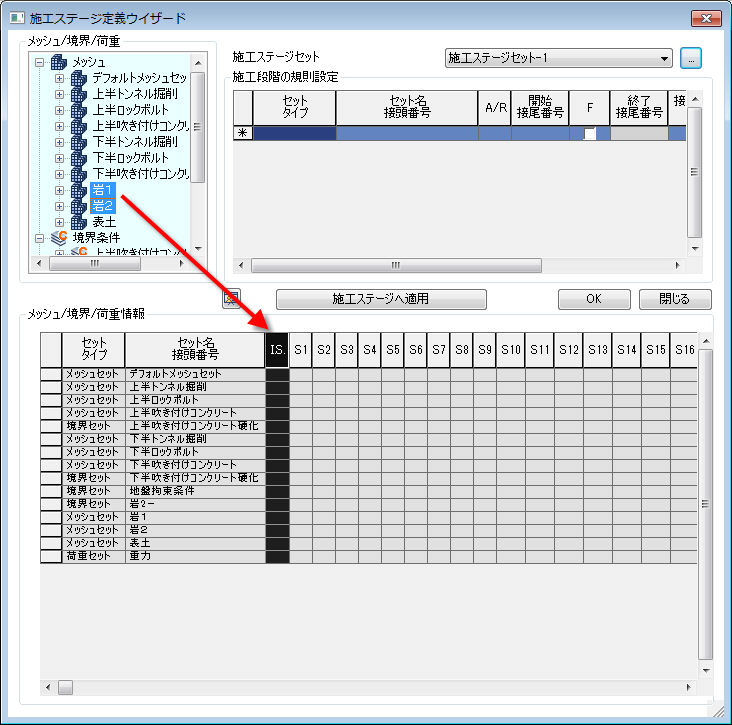

次の例を参照します。

<要素、境界条件、荷重の表示形式>

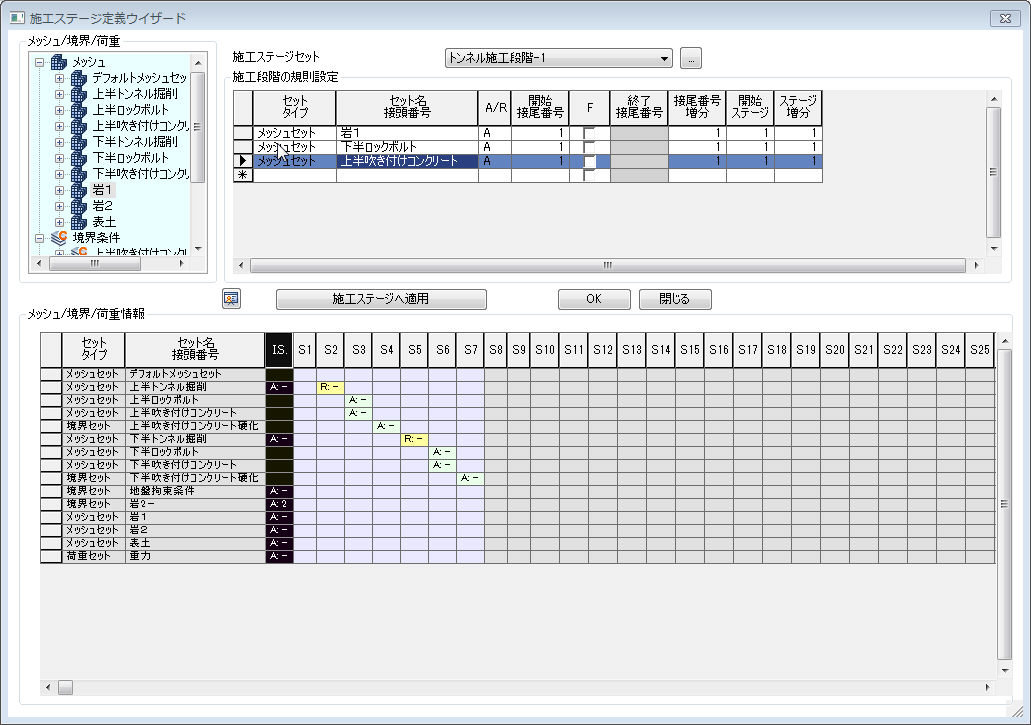

施工段階の規則設定

施工ステージを定義する施工ステージセットを指定して割当の規則を設定します。

[セットタイプ]

施工ステージを定義する対象のタイプを意味します。メッシュセット、境界条件セット、荷重セットの中の1つが選べます。

[セット名接頭番号]

施工ステージを定義する対象の名称で一連の番号を除いた頭部分の名称を指定します。

例えば、名称が‘本線 Core #001'から‘本線Core #012'まで指定されたメッシュセットを指定したい場合にはセット名接頭番号で‘本線 Core #'を選択します。

[A/R]

選択したセットが追加(Add)されるか除去(Remove)されるかを選択します。Aは緑色で表示され、Rは黄色で表示されます。

[開始接尾番号]

選択したセットの中、施工ステージで最初に使用するセットの番号を指定します。

例えば、名称が‘本線Core #001'から‘本線Core #012'まで指定されたメッシュセットを選択し、その中の‘本線Core #001'が施工ステージの二番目の段階で除去され、順に‘本線Core #012'まで施工段階が進行されて除去される場合には最初に使用するセットの番号が001番であるので開始接尾番号に‘1'を指定すれば良いです。

[F]

選択したセットが最後の番号まで使用されずに、中間までだけ使用された際にチェックを入れます。チェックを入れると、終了接尾番号が入力出来るようになります。チェックを入れてない場合には順に増加して最後の番号まで進行されます。

[終了接尾番号]

選択したセットの中、施工ステージで最後に使用するセットの番号を指定します。

例えば、名称が‘本線 Core #001'から‘本線 Core #012'まで指定されたメッシュセットを選択し、その中の‘本線 Core #001'が施工ステージの二番目の段階で除去され、順に‘本線 Core #006'までだけ施工段階が進行されて除去される場合にはFにチェックを入れて終了接尾番号に‘6'を指定すれば良いです。

[接尾番号増分]

施工段階が進行されたら使用する接尾番号の番号増分を入力します。

例えば、‘本線 Core #001'から‘本線 Core #012'まで指定されたメッシュセットを選択し、その中の‘本線 Core #001'が施工ステージの二番目の段階で除去され、次の施工段階では‘本線Core #003'、その次は‘本線 Core #005'の順で除去されるとすると、接尾番号増分を2ずつ増加して使用する為に接尾番号増分に2を入力します。

[開始ステージ]

選択したセットが施工段階で最初に使用されるステージ番号を入力します。

例えば、名称が‘本線 Core #001'から‘本線 Core #012'まで指定されたメッシュセットを選択し、その中の‘本線 Core #001'が施工ステージの二番目の段階で除去され、順に‘本線 Core #012'まで施工段階が進行されて除去される場合には二番目のステージで初めて使用されるので開始ステージに2を入力すれば良いです。

[ステージ増分]

選択したセットが施工段階である段階ごとに一度ずつ使用される場合には一度に乗り越える施工段階個数を入力します。例えば、‘本線 Core #001'から‘本線 Core #012'まで指定されたメッシュセットを選択し、その中の‘本線 Core #001'が施工ステージの二番目の段階で除去され、‘本線 Core #002'が施工段階の四番目の段階で除去されてこのように二つの施工段階ごとに一度ずつ使用がある場合にはステージ増分に2を入力します。

[施工ステージへ適用]ボタンを押すとセット割り当て規則に指定したデータをメッシュ、境界条件、荷重セットのアクティブ状態に表示します。OKボタンをクリックしたときに施工段階が生成できます。

以降、施工ステージプレビュー( )を通じて段階別にアクティブ化されたメッシュ、境界条件、荷重セットが確認できます。この機能は施工ステージシミュレーション( )を通じて段階別にアクティブ化されたメッシュ、境界条件、荷重セットが確認できます。この機能は施工ステージシミュレーション( )と同様な機能です。 )と同様な機能です。

メッシュ、境界条件、荷重セットのアクティブ状態

現在、設定された施工ステージをテーブルで表示します。

右側に行くほど施工段階が進むことで列に表示されたI.S.は初期段階、S1はStage1の略です。追加されたデータは黄緑で表示され、除去されたデータはオレンジ色で表示されます。また、接尾番号を使って定義したデータは各施工ステージで数字で表示され、下の図のように接尾番号を使ってないデータ(地盤)は線で常時されます。メッシュ、境界条件、荷重でデータをドラッグしてメッシュ、境界条件、荷重セットのアクティブ状態にドロップした場合には除去設定が出来なく、追加設定のみ行えます。

<メッシュ/境界/荷重情報>

[施工ステージへ適用]ボタンをクリックするとメッシュセット、境界条件セット、荷重セットのアクティブ状態項目に施工ステージが表示されます。このように表示された施工段階を削除しようとする際には該当データが表示されたセルを選択した後、キーボードのDeleteキーを押せば良いです。

このような方法で作成された施工ステージのデータを削除する場合、データは削除されますが施工ステージは削除されません。したがってそのまま作業を実行すると内容の無い施工ステージを生成するようになります。施工ステージを削除する対象の行全体を選択した後、キーボードのCtrlとDeleteを同時に押す必要があります。

初期にメッシュセットが全てアクティブ化された状態(原地盤状態)はI.S.(初期段階)に全てのメッシュセットが一度にアクティブ化された状態を言います。これはスタート段階に0(0番段階は初期段階を意味します。)とステージ増分に0(ステージの増加個数が0であるので一つのステージに全てのメッシュがアクティブ化されます。)を入力して設定できます。

施工ステージ定義ウィザードでは施工ステージに使われる詳細なオプション(LDF等)が設定出来ます。したがって複雑なモデルの場合、簡便に施工段階ウィザードを使用して全体的な施工ステージの骨格を生成し、各ステップに使用される個別オプションがある場合には施工ステージ定義ウィザードを使用して個別施工段階でオプションを設定する手法で使用するのが便利です。

例示

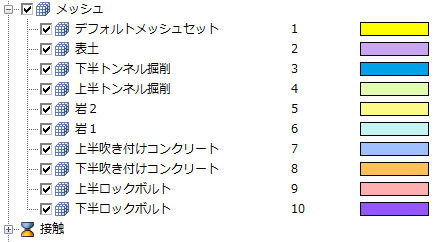

簡単な施工ステージの定義の例を見てみます。

単一材質の地盤に一つのトンネルをモデル化して施工ステージを定義します。トンネル全体の形状を一度に掘削し、掘削の次の段階にロックボルトと吹き付けコンクリートを生成します。トンネルは5段階に渡って掘削します。小さい接尾番号から掘削が始まり、大きな接尾番号側に進行すると過程します。

施工ステージウィザードを実行します。

‘地盤'と‘トンネル#'は原地盤状態に含まれなければなりません。Ctrlキーを用いて選択した後、ドラッグしてメッシュ、境界条件、荷重セットのアクティブ状態のI.S.列にドロップします。

トンネルの掘削をスタートします。

本例題では1切羽トンネル掘削-> 1切羽ロックボルト/吹き付けコンクリート設置 -> 2切羽トンネル掘削 -> 2切羽ロックボルト/吹き付けコンクリート設置-> … で一番目のステージから一段階ずつ掘削していきます。

メッシュ種類の‘トンネル#'を選択して除去する必要があるため、Rを選択し、開始接尾番号は1であり、最後の番号まで全部使用するのでFにはチェックを入れません。開始ステージは1で、ロックボルトと吹き付けコンクリートが設置されるステージを一段階ずつ空けておくためにステージ増分には2を入力します。全てのトンネルコアのメッシュセットを全部使用するので接尾番号増分は1を入力します。入力後には[施工ステージへ適用]ボタンをクリックしてメッシュセット、境界条件セット、荷重セットのアクティブ状態に施工段階を指定します。

吹き付けコンクリートとロックボルトも施工段階に指定します。

両方とも二番目の施工段階で生成されるように開始ステージに2を入力してAに指定します。また、1番から最後の番号まで全て使用されるように開始接尾番号に1を入力してFにチェックを入れないで接尾番号増分に1を入力します。最後に二番目の施工段階で始めて作成され、二つの施工ステージごとに一度ずつ生成されるように開始ステージとステージ増分に2を入力します。

[施工ステージへ適用]ボタンを押すとセメッシュ、境界条件、荷重セットのアクティブ状態が自動的に生成され、[OK]ボタンをクリックして施工段階を生成します。

|

![]()

![]()