梁要素の端部剛域設定 | ||||

|

| ||||

|

| ||||

|

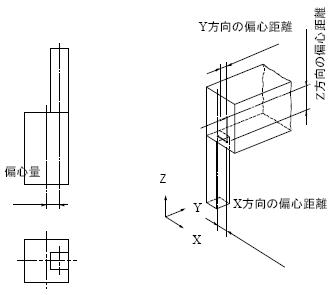

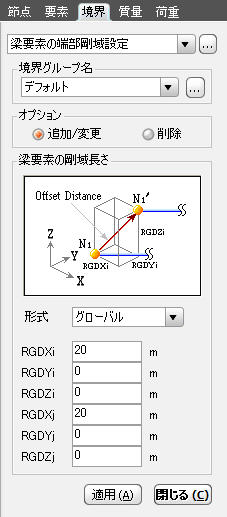

梁要素の両端部に全体座標系または要素座標系を基準として剛域端オフセット距離(Rigid End Offset Distance)を与えたり、偏心(Joint Eccentricity)を適用します。 梁要素の両端部に端部結合条件が設定されている場合も適用可能です。 Noteこの機能は、トラス要素は使用した場合は剛域を適用することができないし、梁要素だけ適用可能です。剛域を適用してモデリングするためにはトラス要素を梁要素で変更(モデル>要素>要素属性変更)した後で剛域を適用してください。ただし、トラスと等しい挙動をするためには梁要素の回転自由度を解除しなければなりません。この場合にはモデル>境界条件>梁要素の端部結合条件機能をを利用すれば良いです。 | ||||

|

| ||||

|

| ||||

|

| ||||

|

リボンメニュー : モデリング > 境界条件 > 端部結合/剛域 > 梁要素の端部剛域設定 ツリーメニュー : 2次設計タブ > 境界条件 > 梁要素の端部剛域設定 | ||||

|

| ||||

|

| ||||

| ||||

|

| ||||

をクリック : 梁要素の端部剛域設定テーブル表示

をクリック : 梁要素の端部剛域設定テーブル表示