|

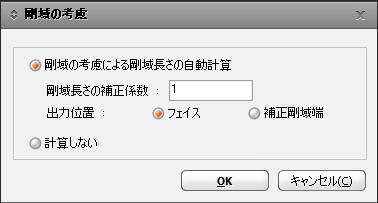

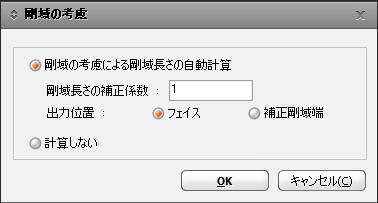

剛域の考慮ダイアログボックス

剛域の考慮による剛域長さの自動計算 剛域の考慮による剛域長さの自動計算

部材の寸法をもとに、剛域長さを自動的に計算して考慮します。

剛域長さの補正係数

: 剛域長さの補正係数

出力位置 :

要素内力の出力位置

フェイス :

剛域の境界位置で要素内力を出力

補正剛域端 :

剛域長さの補正係数で補正された位置で要素内力を出力

計算しない 計算しない

剛域長さを考慮しません。

Note

出力位置

= 補正剛域端の場合、要素剛性、自重及び分布荷重の考慮、部材力の出力位置は、剛域長さの補正係数による剛域長さに従います。

一方、出力位置

= フェイスの場合は、要素剛性だけが出力位置 = 補正剛域端の場合と同じく剛域長さの補正係数に従い、自重及び分布荷重の考慮、部材力の出力位置は、剛域の境界位置(梁の場合は柱の面と梁の端部に接する位置、柱の場合は梁の上下面と柱が接する位置)に固定されます。

例として、出力位置が

補正剛域端で、剛域長さの補正係数が1.0の場合は、出力位置がフェイスで、剛域長さの補正係数が1.0の場合と同じ条件となります。そして、出力位置が

補正剛域端で、剛域長さの補正係数が0.0の場合は、剛域の考慮を適用しない場合と同じ条件となります。

剛域の考慮機能を利用して、剛域長さを自動的に考慮した場合は、出力位置によって自重及び分布荷重の考慮や部材力の出力位置が決まるため、以下に注意しなければなりません。

要素剛性の計算

要素の剛性を計算する時、軸方向剛性とねじり剛性に対しては両節点の長さが使われ、せん断剛性と曲げ剛性を計算する時は、出力位置にかかわらず剛域長さの補正係数が考慮された長さ(L1

= L - ZF (Ri + Rj ))が使われます。

ここで、Lは要素の両節点の間の長さです。

分布荷重の計算

出力位置 = フェイスであれば、剛域長さと節点の間の区間に載荷される分布荷重は、該当節点上にせん断力分だけ考慮され、残り区間に載荷された分布荷重はせん断力とモーメントに置き換えて考慮されます。

出力位置 = 補正剛域端の場合は、出力位置

= フェイスの剛域長さの代わりに、剛域長さの補正係数が考慮された位置(剛域長さ調整位置)を使用します。

自重の考慮長さ

柱部材の自重は、剛域の考慮機能の使用の有無にかかわらず剛域長さを考慮しない両節点の間の長さに対して考慮されます。梁部材の場合は、出力位置

= フェイスのときは両節点の間の長さで、両端の剛域長さを除いた長さ(L1 = L - (Ri + Rj ))が自重の計算に使われ、出力位置

= 補正剛域端のときは、剛域長さの補正係数によって調整された長さを差し引いた長さ(L1 = L - ZF (Ri + Rj ))が使われます。そして、このように決まった自重は前述した分布荷重計算法によって、せん断力とモーメントに置き換えられて解析に考慮されます。

部材力の出力位置

柱及び梁部材の部材力は、出力位置

= フェイスであれば剛域の端部と剛域間の区間を4等分した位置で追加出力されます。

出力位置 = 補正剛域端であれば、剛域長さ調整位置が与えられた梁部材の場合は、両節点の長さで剛域長さを差し引いた区間を4等分した位置で出力されます。例えば、剛域の考慮機能で出力位置

= フェイスであれば、出力位置 = 補正剛域端で剛域長さの補正係数=1.0の場合と同様の部材力の出力位置になります。

設計機能でも、この出力位置で出力された部材力を利用します。

端部自由度の解除条件(Beam

End Release Condition)が考慮された時の剛域長さ

柱及び梁部材のどちらか一方または両方の連結点が、ピン接合によって自由度拘束解除条件が与えられた時、該当連結点に対しては剛域長さを考慮しません。("梁要素の端部拘束解除"参照)

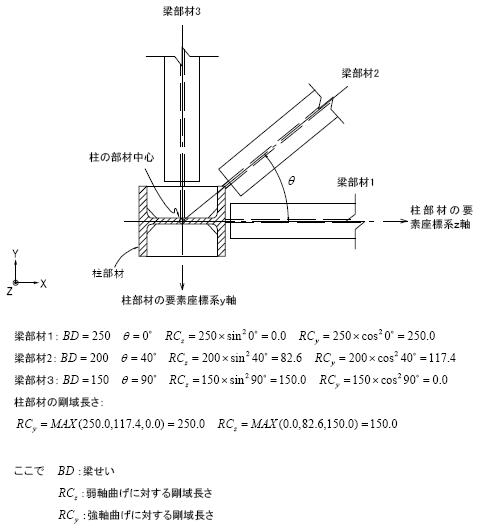

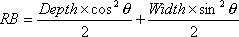

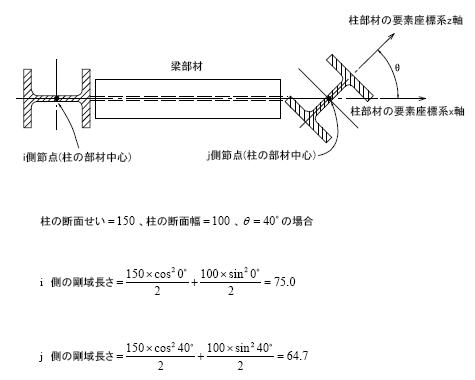

剛域の考慮機能を利用する場合、部材種類別の剛域長さの考慮方法

部材種類別に剛域長さの考慮方法は次のようになります。

1.

柱部材

2.

梁部材

|