計算情報 - 断面鉄骨

断面算定と保有水平耐力算定に必要な断面鉄骨関連オプションを設定します。

リボンメニュー : 2次設計 > 計算情報 > 断面鉄骨

ツリーメニュー : 2次設計タブ > 計算情報 > 断面鉄骨

計算情報-断面鉄骨のダイアログボックス

梁

梁

上端フランジに対するスラブの拘束

拘束:上端フランジをスラブに拘束します。

非拘束:上端フランジをスラブに拘束します。

拘束の場合は、梁部材の場合、正方向モーメントを受ける場合は上端フランジの座屈長さ(Lb値)を0.0と見なして

計算を遂行します。これは、1次 設計だけではなくて増分ヒンジ情報を生成する際にも同様に考慮されます。

該当 オプションは 「梁横補剛指定」が入力されてないすべての鉄骨梁部材に一括適用されます。

冷間成形角形鋼管

冷間成形角形鋼管

ダイアフラム形式による割増し係数

ダイアフラムが指定された節点に冷間成形角形鋼管が存在する場合、地震荷重に対して割増して設計を行います。

BCP、BCR、STKR冷間成形角形用強度割増係数を入力します。

STKR材を使用する場合は、計算ルート2の際に最下階柱脚の地震時応力をここで入力した係数で割増します。

最上層、最下層の指定

冷間成形柱を使用する場合は2次設計時の崩壊形判定によって低減層が発生される場合、最上層および最下層も一緒に

低減します。最上層および最下層として低減する層を指定します。

計算ルート2、ルート3の地震時応力の割増し、柱梁耐力比の計算、崩壊メカニズムの判定に使用する最上層、最下層を

指定します。ただし、最上層はルート3の崩壊メカニズムのみ考慮されます。

自動を選択した場合は、層の中で最上層と最下層を自動的に採用します。

柱

柱

ブレース分担率による座靴長さ係数の自動算定

座屈長さの自動計算可否を選択します。

Note1

有効長さを自動計算する場合は一括解析実行から図レースの分担率(β)が入力された値を超える場合は

柱のKを1.0で強制的に変更して計算を遂行します。

設計>一括設計遂行から設計する場合は影響を与えません。

β

ブレースの水平力負担率βにより座屈長さ係数Kを修正する範囲βを入力します。

部材を指定して座屈長さを入力した場合は、入力値を優先的に採用します。

(![]() をクリックして「有効座屈長さ係数の自動計算」をチェックする必要があります。)

をクリックして「有効座屈長さ係数の自動計算」をチェックする必要があります。)

許容曲げ応力度の補正係数(C)

許容曲げ応力度の補正係数(C)

自動計算

許容曲げ応力度の補正係数(C)を自動計算します。

「ホーム>断面算定情報>許容曲げ応力度の補正係数(C)」から直接入力することもできます。

横補剛の考慮した自動計算もできますが、梁横補剛指定で指定した場合のみ反映できます。

座屈長さ(L,Lb)で指定した場合は反映できませんのでご注意ください。

Cの計算方法

① モーメント形状が ![]() の場合は下の式から計算して適用

の場合は下の式から計算して適用

![]()

② 最大モーメントが端部ではなくて1/4、2/4、3/4 支点で発生する場合は1.0を適用

③ 片持ち梁は1.0を適用

例えば、

![]() は②に該当するので1.0を適用

は②に該当するので1.0を適用

は②ではなくて①に該当されるのでCを計算して適用

は②ではなくて①に該当されるのでCを計算して適用

横補剛された場合はモーメント形状検討

横補剛した間隔の分布形式でC値を計算します。

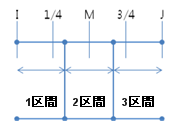

例えば、下のように2個の梁と連結されている3個の要素を1個の部材で指定した場合は

I端と1/4位置検討時には1区間のモーメント分布形式を、M端の場合は2区間のモーメント分布形式を、3/4と

J端検討時には3区間のモーメント分布形式でC値を算出することになります。

ウェブ考慮

H形鋼断面を用いた柱梁部材の端部曲げ耐力にウェブ耐力を考慮するか、しないかを選択出来ます。適用部材の選択は

柱部材と梁部材を個別に選択出来ます。また、ここでの選択は部材の断面検定計算と保有水平耐力計算における部材の

耐力計算に共通で適用されます。